舞蹈视频中,山歌情如何借舞姿传递地域情感与文化温度?

山歌,是中国民间艺术中流淌在土地深处的旋律,它承载着农耕文明的记忆,凝结着劳动人民的情感——或是对爱情的婉转吟唱,或是对生活的热忱赞颂,或是对自然的敬畏感恩,当山歌遇上舞蹈,当古老的旋律与现代的镜头相遇,便诞生了“舞蹈视频山歌情”这一独特的艺术形式,它不仅是对传统文化的创新表达,更是让山歌从田间地头走向更广阔舞台的桥梁,让“情”在肢体的律动中、在画面的流转里,获得更鲜活、更立体的生命。

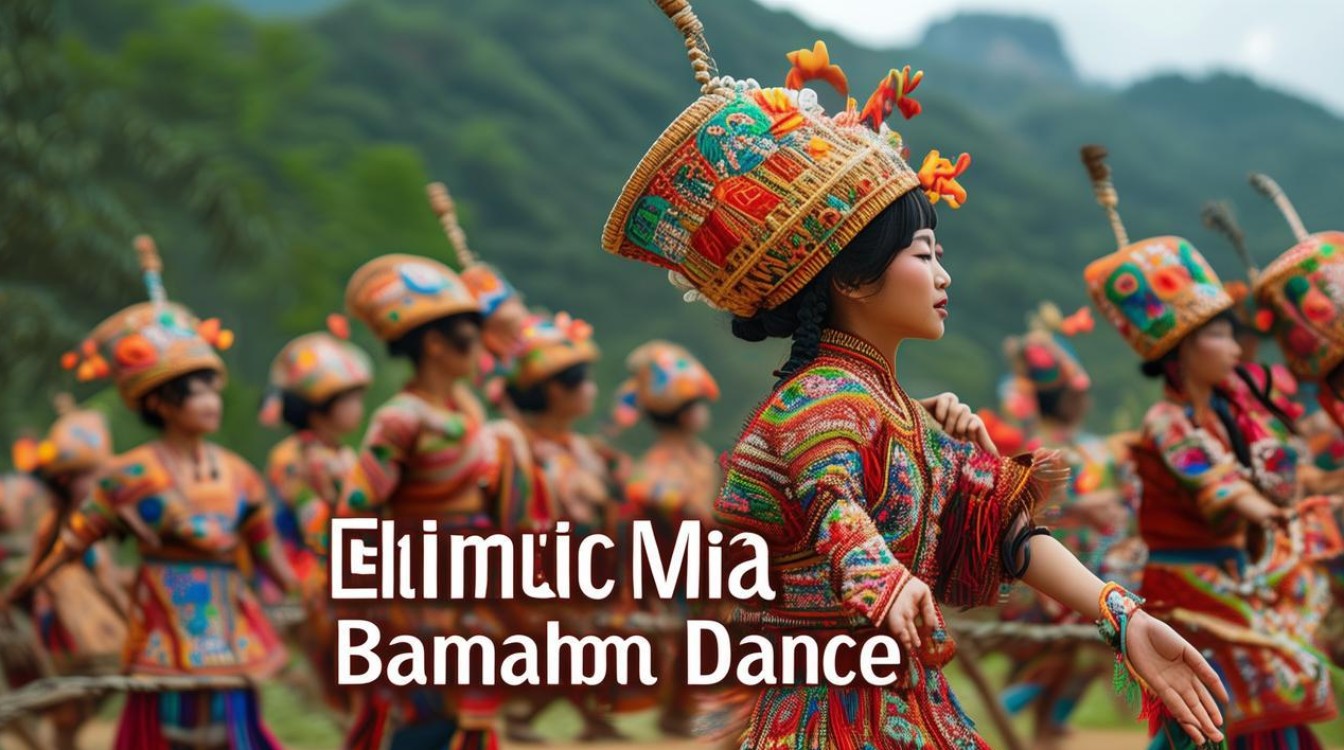

山歌的“情”,是舞蹈视频的灵魂所在,不同于学院派舞蹈的规范化训练,山歌的“情”带着泥土的芬芳与生活的温度,在云南的梯田旁,侗族大歌的多声部轮唱如清泉流淌,舞者身着百褶裙,手臂轻摆如稻浪起伏,脚步轻点似溪水流淌,每一个动作都模仿着劳作时的姿态——插秧、收割、舂米,将“饭养身,歌养心”的生活哲学融入肢体;在陕北的黄土高原上,信天游的高亢苍凉穿透云霄,舞者扎着白羊肚手巾,扭腰、甩臂、跳跃,动作带着粗犷的力量,仿佛要把黄沙中的不屈与对光明的渴望都吼出来、跳出来;在广西的壮族村寨,“三月三”的山歌对唱是青年的盛会,舞者用绣球、彩扇为道具,双人舞的互动中眼神流转,既有含蓄的试探,又有热烈的表达,将“歌圩”上青年男女的情愫化作翩跹的舞姿,这些舞蹈视频之所以动人,正是因为它们没有脱离山歌的“情”之根——不是简单的动作拼接,而是将山歌中的情感内核转化为可视的肢体语言,让观众在旋律与动作的共振中,感受到山歌里最本真的喜怒哀乐。

舞蹈视频的“形”,是山歌“情”的翅膀,在传统山歌演唱中,情感的表达依赖于旋律、歌词和演唱者的神态;而舞蹈视频通过镜头语言、舞美设计和舞蹈编排,让“情”有了更丰富的呈现维度,镜头的运用是关键:特写镜头捕捉舞者眉宇间的细微表情,如四川山歌《槐花几时开》中,少女望向远方的眼神里带着期待与羞涩,配合歌词“槐花几时开,我的心儿在等待”,将初恋的悸动放大到极致;全景镜头则展现舞蹈的场景感,如贵州苗族飞歌的视频中,舞者在层叠的梯田间群舞,银饰的碰撞声与山歌的高音交织,画面既壮阔又细腻,展现出苗族人民与自然共生的和谐之美,舞美设计同样不可或缺,背景中的山水、村寨、梯田,不仅是场景的还原,更是情感的延伸——云南哈尼族山歌的视频中,背景是云雾缭绕的哀牢山,舞者的服饰以蓝色为主调,仿佛将山间的宁静与深远穿在身上,与山歌中“山歌好比春江水,慢慢流进妹心里”的柔情相得益彰,舞蹈编排上,现代编导常常打破传统舞蹈的程式,融入现当代舞元素,让山歌的“情”更具时代感,有视频将街舞的爆发力与蒙古族长调的辽阔结合,舞者时而旋转如草原上的雄鹰,时而顿足如骏马奔腾,既保留了长调中“天苍苍,野茫茫”的苍劲,又注入了年轻一代的活力,让传统山歌在碰撞中焕发新生。

不同地域的山歌,孕育出风格迥异的舞蹈视频,它们如同散落在中华大地上的珍珠,各具魅力,通过表格,我们可以更清晰地看到地域文化对舞蹈视频“山歌情”的塑造:

| 地域 | 山歌代表类型 | 舞蹈视频风格特点 | 情感表达核心 |

|---|---|---|---|

| 西南地区(云南、贵州、广西) | 侗族大歌、壮族山歌、苗族飞歌 | 动作柔美细腻,模仿自然与劳作,服饰色彩鲜艳,群舞为主 | 对自然的敬畏、对生活的热爱、对爱情的含蓄热烈 |

| 西北地区(陕西、甘肃、宁夏) | 信天游、花儿 | 动作粗犷豪放,步伐有力,注重腰胯与手臂的爆发力,独舞与对舞常见 | 对苦难的抗争、对自由的向往、对生命的礼赞 |

| 南方地区(江西、福建、湖南) | 兴国山歌、客家山歌、畲族山歌 | 动作轻盈灵动,注重手部与眼神的配合,融入采茶、渔猎等生活场景 | 对家园的眷恋、对劳动的赞美、对团圆的渴望 |

| 北方地区(内蒙古、山西、河北) | 蒙古长调、山西民歌、河北梆子 | 动作舒展大气,模仿骏马、雄鹰等动物,节奏鲜明,舞姿挺拔 | 对辽阔土地的热爱、对英雄的崇拜、对豪迈性格的展现 |

这些舞蹈视频不仅是艺术的呈现,更是文化传承的载体,在短视频时代,年轻一代通过手机镜头记录下家乡的山歌与舞蹈,让这些原本“小众”的艺术形式走进大众视野,一位00后女孩在抖音上发布了自己跟着奶奶学跳土家族摆手舞的视频,背景是奶奶哼唱的《黄杨扁担》,视频很快获得百万点赞,评论区里,无数年轻人留言“原来我们家乡的山歌这么好听”“想学跳摆手舞”,这种“自下而上”的传播,比传统的舞台演出更具渗透力,它让山歌不再是“老古董”,而是成为年轻人可以参与、可以创造的文化符号。

“舞蹈视频山歌情”的创作并非易事,如何在创新中不失传统?如何在视觉冲击中保留山歌的“魂”?这是创作者们需要思考的问题,成功的案例告诉我们:真正的创新,是对传统精神的深度挖掘,而非形式的简单拼凑,有团队将浙江畲族山歌与畲族传统武术“功夫操”结合,舞者在击拳、踢腿间哼唱《采茶歌》,动作刚柔并济,既展现了畲族人民的尚武精神,又保留了山歌的清新质朴,让观众在视觉震撼中感受到文化的力量,相反,有些视频过度依赖特效或流行元素,反而削弱了山歌本身的情感张力,沦为“流量快餐”,难以留下持久的回响。

“舞蹈视频山歌情”的意义,在于它让山歌从“听觉艺术”升级为“视听综合艺术”,让“情”有了更立体的表达,它告诉我们:传统文化不是博物馆里的标本,而是流动的活水,只有与时代同频、与观众共情,才能生生不息,当山歌的旋律响起,当舞者的身影跃动,我们看到的不仅是一场舞蹈,更是一方水土的魂魄,一种文化的传承,一种跨越时空的情感共鸣——这,或许就是“舞蹈视频山歌情”最动人的力量。

相关问答FAQs

Q1:舞蹈视频在表现山歌情感时,如何避免过度现代化而失去传统韵味?

A:保持传统韵味的关键在于“根植文化,精准提炼”,创作者需深入研究山歌所属地域的文化背景、民俗习惯和舞蹈语汇,比如陕北信天游的舞蹈应保留“扭腰”“甩臂”等体现黄土高原人民性格的动作,而非盲目加入街舞或芭蕾元素;服饰、道具、场景设计需还原传统风貌,如云南哈尼族舞蹈视频中的“奕车”服饰、梯田背景,能瞬间将观众带入特定文化语境;音乐编配上可保留山歌原生态的演唱片段,或用现代乐器对旋律进行“轻量化”改编,而非完全颠覆,核心是让传统元素成为“情感载体”,而非“装饰符号”,在创新中守住山歌“源于生活、高于生活”的本质。

Q2:普通人如何参与“舞蹈视频山歌情”的创作,让更多人了解家乡的山歌?

A:普通人可以从“小切口”入手,用“真实感”打动人,选择自己熟悉的家乡山歌,哪怕是即兴哼唱的片段,只要带着真情实感就能引发共鸣;舞蹈动作不必追求专业,可模仿日常劳作(如采茶、织布)、民俗活动(如赛龙舟、赶歌圩)中的姿态,用手机记录下自然、不做作的表演;结合短视频平台的特性,用简洁的剪辑突出亮点,比如在山歌高潮处切入舞蹈的特写,或用“前后对比”(如老人教孩子跳山歌舞)展现传承,一位江西大学生用手机记录下外婆教唱《兴国山歌》并跳采茶舞的过程,视频因“祖孙情”与“乡愁”引发热议,让更多人关注到客家山歌的魅力,关键是“用真情换真心”,让山歌通过普通人的视角,展现最鲜活的生活气息。

相关文章

白狐旗袍舞如何演绎东方灵韵与妖娆意境?

白狐旗袍舞蹈视频近年来在短视频平台与传统文化爱好者中引发广泛关注,其以东方美学为内核、融合古典舞韵与现代视觉呈现的创作方式,成为传统文化创新表达的典范,这类视频通常以“白狐”这一充满神话色彩的意象为核...

苗族簸箕舞蹈视频

苗族作为中国历史悠久的少数民族,其舞蹈文化如同璀璨的星辰,在中华艺术宝库中闪耀着独特的光芒,苗族簸箕舞蹈以其鲜明的民族特色、浓郁的生活气息和深厚的文化底蕴,成为连接传统与现代的文化符号,随着短视频平台...

歌曲《我们》舞蹈视频

歌曲《我们》以其温暖而富有力量的旋律,成为近年来触动无数听众的心灵之作,而当这首歌曲与舞蹈视频结合,便突破了听觉的单一维度,通过肢体的律动、场景的叙事与情感的视觉化,构建起一个关于“我们”的完整故事,...

梁祝健身舞蹈视频,如何将古典爱情故事与健身动感结合?

梁祝作为中国传统文化中经典的爱情故事,其“化蝶”的浪漫意象与坚韧精神跨越千年,始终在艺术创作中焕发生机,近年来,随着“国潮健身”的兴起,以梁祝故事为灵感的健身舞蹈视频在短视频平台走红,将古典美学与现代...

陶醉的舞蹈视频

陶醉的舞蹈视频,像一场流动的梦境,让舞者与观众在光影交织中共同沉沦于美的漩涡,它不仅是肢体的律动,更是灵魂的吟唱——当舞者闭上双眼,任由身体随着旋律舒展、旋转、跳跃时,那份全然投入的“陶醉”,便成了穿...

舞娘队这支舞蹈视频因整齐队形和独特动作为何能让观众直呼太绝了?

形式,近年来在短视频平台与专业舞蹈领域均呈现出蓬勃发展的态势,这类视频通常由专业或业余的女性舞蹈团体(即“舞娘队”)演绎,通过镜头语言与舞蹈编排的结合,传递情感、展现风格,成为连接舞蹈文化与大众的重要...