舞蹈训练痛哭视频背后,藏着怎样的汗水与坚持?

在舞蹈训练的镜头下,学员痛哭的画面并不罕见,从芭蕾舞者因反复练习脚尖动作而红肿的双脚,到中国舞学员因高难度软度训练而咬着牙的泪水,再到现代舞者因编创瓶颈崩溃的情绪宣泄,这些视频在网络上传播时,往往伴随着两种截然不同的声音:有人视其为“努力的勋章”,认为这是通往专业的必经之路;也有人质疑这是“过度消耗”的悲剧,是对个体尊严的忽视,舞蹈训练中的痛哭,究竟是个体成长的必然,还是教育方式的偏差?我们需要从现象背后的多重维度进行剖析。

痛哭的根源:从生理极限到心理重压

舞蹈训练的痛哭,从来不是单一因素的结果,而是生理与心理压力交织的产物,从生理层面看,舞蹈对身体的苛刻要求远超常人想象,以古典舞为例,学员从小就要接受压腿、下腰、踢腿等基础训练,这些动作反复拉伸肌肉、挤压关节,极易造成肌肉拉伤、韧带撕裂甚至骨膜炎,芭蕾舞者更是长期与“足尖鞋”为伴,脚趾因反复承受体重而磨出水泡、老茧,严重时甚至会出现指甲脱落、骨折,一位资深芭蕾教师曾坦言:“我们的学员中,没有经历过脚趾流血的不足10%。”这种生理上的疼痛,是身体对超负荷训练的直接抗议,当忍耐超过阈值,泪水便成了本能的释放。

心理层面的压力则更为隐蔽却更具杀伤力,舞蹈训练中,“完美”是悬在学员头顶的利剑,无论是老师的一句“这个动作再练100遍”,还是同伴进步带来的焦虑,亦或是家长“一定要考上舞院”的期待,都会内化为学员的自我否定,当“做不到”的挫败感与“必须做到”的执念碰撞,心理防线极易崩溃,一位中国舞学员在日记中写道:“每次看到镜子里歪歪扭扭的倒立,就觉得自己像个废物,明明练了这么久,为什么还是不行?”这种对“不完美”的恐惧,以及对“失败”的零容忍,让学员在训练中不断压抑情绪,最终在某个瞬间以痛哭的形式爆发。

视频传播的镜像:励志还是贩卖焦虑?

当舞蹈训练的痛哭被镜头记录并上传网络,便脱离了原始的训练场景,成为公共舆论的“消费品”,在这些视频中,有的学员在镜头前强忍泪水继续练习,配文“再疼也要坚持”;有的因动作失误崩溃大哭,却引来“比你优秀的人比你还努力”的评论,这种传播逻辑,本质上是对“吃苦美学”的放大——将痛苦等同于努力,将忍耐等同于天赋,却忽视了个体差异与科学训练的重要性。

值得注意的是,部分机构或个人刻意拍摄学员痛哭视频,以“励志”为噱头吸引流量,甚至将其作为宣传“高强度训练有效”的证据,这种做法不仅扭曲了舞蹈的本质,更可能对观众产生误导:让未接触舞蹈的人误以为“痛哭=成功”,让正在训练的学员陷入“不哭就是不够努力”的自我PUA,专业舞者的成长固然需要汗水,但更需要科学的训练方法、心理疏导以及对身体的尊重,真正的舞蹈教育,培养的不是“忍受痛苦的机器”,而是“懂得倾听身体、热爱舞蹈的艺术家”。

平衡之道:如何在“坚持”与“关怀”中找到支点?

舞蹈训练是否必然伴随痛哭?答案显然是否定的,痛哭可以是情绪的出口,却不应成为训练的常态,要实现“坚持”与“关怀”的平衡,需要学员、教师、家长三方共同调整。

对学员而言,建立“身体意识”是关键,要学会区分“肌肉的正常酸胀”与“关节的损伤疼痛”,一旦出现持续疼痛,应立即停止训练并寻求专业帮助;接受“不完美”是成长的必经之路,允许自己在某个阶段暂时做不到,避免因过度追求完美而内耗。

对教师而言,“严格”不等于“严苛”,科学的训练计划应循序渐进,根据学员的身体条件调整强度;在技术指导之外,更要关注学员的心理状态,及时疏导焦虑情绪,用鼓励代替指责,一位优秀的舞蹈教师,不仅要教会学员“跳好舞”,更要教会他们“爱跳舞”。

对家长而言,避免将“功利目标”强加于孩子至关重要,舞蹈可以是兴趣,也可以是专业,但不应是实现“父母未竟梦想”的工具,给予孩子足够的理解与支持,让他们在舞蹈中感受美、表达自我,而非将“是否考上名校”作为唯一标准。

以下是舞蹈训练中科学缓解疼痛与心理压力的方法参考:

| 方法类别 | 具体操作 | 注意事项 |

|---|---|---|

| 科学训练 | 每次训练前动态热身(如关节活动、慢跑),训练后静态拉伸(如压腿、放松肌肉) | 避免空腹或饱腹训练,热身时间不少于10分钟,拉伸动作缓慢、不憋气 |

| 心理疏导 | 学员定期与教练沟通训练感受,建立“情绪日记”记录压力源 | 教练需避免语言施压,多用鼓励性话语;家长多关注孩子的情绪变化而非成绩 |

| 休息与恢复 | 保证每日7-8小时睡眠,每周安排1-2天完全休息日,适当进行按摩或泡澡 | 出现持续疼痛时立即停止训练,避免带伤练习;可使用冰袋缓解急性炎症 |

| 目标设定 | 将大目标拆分为小目标(如“一周内掌握动作细节”而非“一个月内独舞”) | 目标需具体、可衡量,完成小目标后及时给予自我奖励,增强成就感 |

痛哭之后:舞蹈教育的终极意义是什么?

当镜头下的泪水被淡去,舞蹈教育的本质应回归到“人”本身,舞蹈不是痛苦的修行,而是情感的抒发、身体的对话、美的创造,学员在训练中经历挫折、释放情绪,最终收获的不应只是“会跳舞”的技能,更是“面对困难不退缩”的韧性、“接纳自己不完美”的智慧,以及对舞蹈发自内心的热爱。

正如舞蹈家杨丽萍所说:“跳舞不是用身体跳,是用灵魂跳。”那些在训练中痛哭过的学员,若能在泪水后重新找到对舞蹈的初心,将压力化为动力,将疼痛化为对身体的理解,那么每一次痛哭,便都成了成长的注脚,反之,若将痛哭视为“努力的唯一证明”,忽视身体的信号与内心的声音,则可能让舞蹈成为一场以“热爱”为名的消耗。

相关问答FAQs

Q1:舞蹈训练中频繁痛哭是否正常?如何判断是否需要调整训练计划?

A:偶尔因训练强度大或情绪波动痛哭属于正常现象,但若出现频繁、无法自控的痛哭,或伴随失眠、厌食、抵触训练等情况,则可能是身体或心理发出的“警报”,需从两方面判断:一是生理层面,若出现关节持续疼痛、肌肉肿胀、动作变形(如无法控制重心),说明身体已超负荷,需立即减少训练量并就医;二是心理层面,若对训练产生强烈恐惧,或因“做不到”而长期自我否定,则需要与教练、家长沟通,调整训练目标,增加心理疏导,正常训练应遵循“循序渐进、劳逸结合”原则,痛哭不应成为常态。

Q2:家长看到孩子训练痛哭视频时,应该如何正确回应?

A:家长需避免两种极端反应:一是盲目鼓励“坚持”,忽视孩子的真实感受,如说“再忍忍就过去了”;二是过度心疼而允许放弃,否定孩子的努力,正确的回应应分三步:共情孩子的情绪,拥抱或倾听,说“妈妈知道你很累/委屈”;与孩子沟通痛哭的原因,是身体疼痛还是心理压力,明确“哪里不舒服”;与教练沟通,了解训练计划是否合理,共同调整强度,同时引导孩子关注进步而非“完美”,这次比上次动作标准多了,我们慢慢来”,核心是让孩子感受到:无论结果如何,家长的爱与支持不会改变,舞蹈应是快乐的体验而非负担。

相关文章

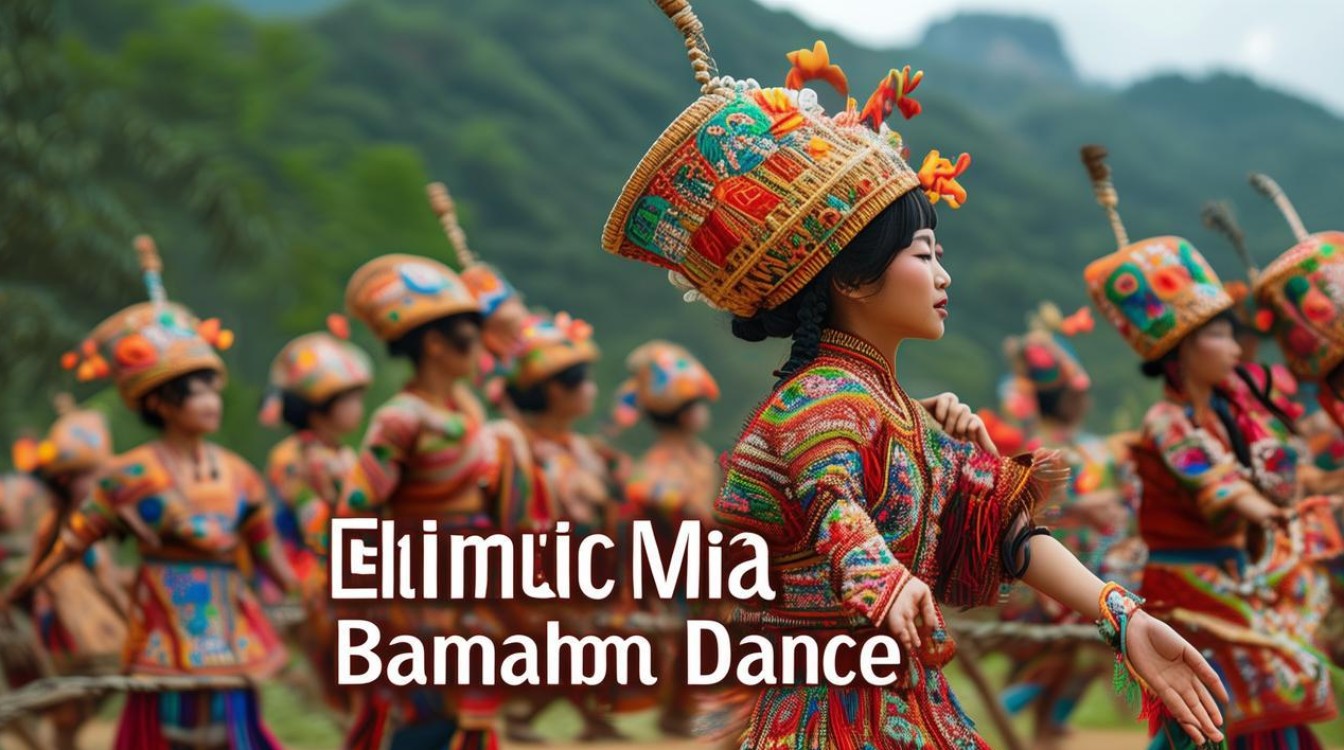

苗族簸箕舞蹈视频

苗族作为中国历史悠久的少数民族,其舞蹈文化如同璀璨的星辰,在中华艺术宝库中闪耀着独特的光芒,苗族簸箕舞蹈以其鲜明的民族特色、浓郁的生活气息和深厚的文化底蕴,成为连接传统与现代的文化符号,随着短视频平台...

印度舞蹈视频中,舞者的眼神与手势藏着什么秘密?

印度舞蹈,以其浓郁的色彩、灵动身姿与深厚文化底蕴,成为全球舞蹈爱好者追捧的艺术形式,随着短视频平台与在线教育的兴起,“舞印度舞蹈视频”已成为连接传统与现代、本土与国际的重要载体——无论是初学者入门的分...

陶醉的舞蹈视频

陶醉的舞蹈视频,像一场流动的梦境,让舞者与观众在光影交织中共同沉沦于美的漩涡,它不仅是肢体的律动,更是灵魂的吟唱——当舞者闭上双眼,任由身体随着旋律舒展、旋转、跳跃时,那份全然投入的“陶醉”,便成了穿...

英文抒情舞蹈视频如何用肢体与歌词传递情感?

英文抒情舞蹈视频,是以英文歌曲为情感载体,通过舞蹈动作细腻传递内心情绪的视听艺术形式,它不同于强节奏、技巧炫技的舞蹈类型,更注重“抒情”二字——以身体的流动、呼吸的韵律、眼神的交汇,将歌词中的孤独、爱...

shalalong幼儿舞蹈视频,孩子看视频学幼儿舞蹈能学会吗?

shalalong幼儿舞蹈视频是一套专为3-6岁幼儿设计的启蒙舞蹈教育系列,通过趣味化、故事化的舞蹈内容,帮助幼儿在欢快的音乐和动作中感知节奏、锻炼身体、培养表达力与自信心,近年来,随着早期教育理念的...

DJ舞蹈视频的不及之处究竟在哪里?

在当下短视频与电子音乐文化交织的时代,DJ舞蹈视频凭借其强烈的节奏感、即兴的肢体表达与沉浸式的视觉体验,成为年轻群体追捧的热门内容,与其他舞蹈形式相比,DJ舞蹈视频的独特魅力在于它不仅是“跳”的艺术,...