飘摇形体舞蹈视频

在当代数字艺术的浪潮中,“飘摇形体舞蹈视频”逐渐成为一种融合身体美学、视觉叙事与情感共鸣的独特表达形式,它不同于传统舞蹈的程式化表演,更强调肢体在“飘摇”状态下的流动性、呼吸感与情绪张力——如同风中的柳枝、水中的涟漪,通过形体的起伏、延展与收缩,传递出轻盈与沉重、自由与束缚的复杂情感,这类视频不仅是对舞蹈艺术的创新探索,更是通过镜头语言将“飘摇”的动态美感转化为可被感知的视觉诗篇,让观众在流动的影像中体验身体与心灵的共振。

飘摇形体舞蹈的本质:身体与“飘摇”的动态对话

“飘摇形体舞蹈”的核心在于“飘摇”二字,这里的“飘摇”并非指动作的失控或松散,而是身体在重力与反重力、紧张与松弛、控制与释放之间形成的动态平衡,它要求舞者具备极高的身体控制力:脊柱如流水般逐节流动,关节如轴承般灵活转动,肌肉在保持适度张力的同时又能瞬间释放,形成“似飘非飘,似摇非摇”的视觉错觉,舞者通过胸椎的微小转动带动上半身如波浪般起伏,或以足尖为支点进行重心的快速转移,让肢体在看似失衡的状态下暗藏稳定的韵律。

这种动态美学的背后,是呼吸与肢体的深度联动,飘摇形体舞蹈强调“呼吸先行”:吸气时胸腔扩张、肢体延展,仿佛被风轻轻托起;呼气时核心收紧、肢体下沉,如同落叶回归大地,呼吸的节奏成为动作的“隐形引擎”,让每一个“飘摇”的瞬间都充满生命力,正如现代舞大师玛莎·葛兰姆所言:“舞蹈是隐藏的语言,呼吸是它的语法。”飘摇形体舞蹈正是通过呼吸与肢体的对话,将抽象的情感转化为具象的身体动态。

身体训练的核心:构建“飘摇”的物理基础

要呈现飘摇形体舞蹈的独特质感,舞者需进行针对性的身体训练,这些训练可归纳为三大核心模块:

| 训练模块 | 具体方法 | 训练效果 |

|---|---|---|

| 脊柱流动训练 | 俯卧位逐节抬起胸椎(如“猫牛式”)、站立位进行脊柱的S形绕环、跪姿做“蛇形扭动” | 增强脊柱的灵活性与协调性,让躯干能如丝带般流畅转折,为“飘摇”提供动态轴心 |

| 核心控制训练 | 平板支撑交替抬腿、仰卧位“死虫式”核心稳定、站立位单腿闭眼平衡 | 强化深层肌群的力量,在肢体延展时保持核心稳定,避免“飘摇”变成摇晃失控 |

| 本体觉与空间感 | 蒙眼进行肢体方位探索、在平衡垫上完成组合动作、双人“借力”即兴舞蹈 | 提升对身体在空间中位置的感知能力,让“飘摇”的动作更具方向性与目的性 |

舞者还需通过“重力实验”训练:例如在沙地上行走感受阻力,在水中漂浮体会失重,或在蹦床上练习平衡,这些训练帮助舞者理解“飘摇”的本质——不是对抗重力,而是与重力共舞,让肢体在重力的牵引下自然舒展,在反重力的瞬间轻盈腾跃。

视频呈现的艺术:镜头如何捕捉“飘摇”的灵韵

飘摇形体舞蹈视频的魅力,很大程度上取决于镜头语言对“飘摇”动态的诠释,与传统舞蹈视频的“全景记录”不同,这类视频更倾向于通过多角度、多景别的镜头设计,让观众沉浸式感受肢体的流动细节。

镜头运动是关键,手持镜头的轻微晃动能模拟“飘摇”的主观视角,仿佛观众正与舞者一同感受身体的起伏;而航拍镜头的缓慢推移,则能展现肢体在空间中的轨迹,如同绘制一幅流动的抽象画,拍摄舞者手臂如柳枝般摆动时,可用特写镜头捕捉手指的颤抖与皮肤的褶皱,再用慢镜头将其动作拉长,让观众看清“飘摇”过程中每一寸肌肉的细微变化。

光影与构图同样不可或缺,柔和的侧光能勾勒出肢体的轮廓,增强“飘摇”的轻盈感;逆光拍摄则让舞者成为剪影,模糊具体形态,突出动态的韵律,构图上,大量运用“留白”——让舞者在画面边缘微微倾斜,或让肢体延伸至画框之外,暗示“飘摇”的无限延伸感,这种“不完整”的构图,反而能激发观众的想象力,让视觉焦点始终跟随肢体的流动。

剪辑节奏需与“飘摇”的呼吸感同步,快速剪辑用于表现动作的爆发力(如突然的重心转移),而长镜头则适合展现持续的流动(如脊柱的波浪式起伏),一个完整的“飘摇”动作可能被拆分为:全景(展示整体动态)→ 特写(捕捉呼吸时的腹部起伏)→ 慢镜头(展现肢体在空中的滞留感)→ 全景(回归整体平衡),通过节奏的起伏模拟呼吸的律动,让观众在剪辑中感受到“飘摇”的生命力。

情感与叙事:在“飘摇”中传递生命的隐喻

飘摇形体舞蹈视频绝非单纯的技巧展示,而是通过肢体传递情感与哲思的媒介。“飘摇”本身就是一个充满隐喻的状态:它可以象征人生的无常(如风雨中的草木)、自由的渴望(如脱缰的野马)、或是内心的挣扎(如紧绷的弦)。

某支以“孤独”为主题的飘摇形体舞蹈视频中,舞者始终在空旷的舞台上以单脚为支点进行旋转,手臂如触角般向四周探索,却又因重心不稳而踉跄,镜头时而贴近舞者布满汗水的脸颊,时而拉远成渺小的黑点,通过“飘摇”的不稳定感传递出孤独中的脆弱与坚持,而在另一支“释然”主题的视频中,舞者从蜷缩到舒展,肢体从僵硬到流动,最终如落叶般缓缓躺下,呼吸从急促到平稳,通过“飘摇”状态的转变,完成了从束缚到自由的情感叙事。

这种叙事无需明确的情节,而是通过“飘摇”的动态质感让观众共情,正如编舞家皮娜·鲍什所言:“舞蹈不是关于动作,而是关于动作背后的东西。”飘摇形体舞蹈视频正是通过肢体的“飘摇”,让观众触摸到那些难以言说的情感内核。

传播与欣赏:在数字时代感受“飘摇”的力量

在短视频平台盛行的今天,飘摇形体舞蹈视频因其独特的视觉美感与情感深度,逐渐成为Z世代表达自我、寻求共鸣的方式,这类视频往往没有华丽的舞台布景,却能在极简的场景中(如空房间、白墙、自然景观)通过肢体的“飘摇”引发观众的思考,在社交媒体上,一支“城市中的飘摇”舞蹈视频走红:舞者在钢筋水泥的森林中缓慢行走,手臂随呼吸摆动,镜头捕捉到阳光透过高楼洒在肢体上的斑驳光影,配文“在规则中寻找流动的自由”,引发无数都市人的共鸣。

对于观众而言,欣赏飘摇形体舞蹈视频时,不必纠结于“动作是否标准”,而应关注肢体的“流动感”与“呼吸感”,试着跟随镜头的节奏,感受舞者身体的重心转移、呼吸的深浅变化,让视觉与身体产生联动——当你能从肢体的“飘摇”中感受到情绪的流动,便真正理解了这种艺术形式的魅力。

相关问答FAQs

Q1:零基础人群可以学习飘摇形体舞蹈吗?需要具备哪些条件?

A1:零基础人群完全可以学习飘摇形体舞蹈,但需循序渐进,其核心条件并非舞蹈基础,而是对身体感知的敏感度,建议初学者从“呼吸与肢体联动”开始训练:仰卧位双手放在腹部,吸气时腹部隆起(感受横膈膜下沉),呼气时腹部收紧(感受核心发力),简单重复10-15次,建立呼吸与身体的连接,随后可尝试基础的脊柱流动训练,如跪坐双手撑地,缓慢交替抬头(吸气)和低头(呼气),感受脊柱的逐节移动,初期无需追求动作幅度,重点在于体会“呼吸带动肢体”的感觉,随着身体感知能力的提升,再逐步增加动作的复杂度与“飘摇”的质感。

Q2:拍摄飘摇形体舞蹈视频时,如何避免动作显得僵硬或刻意?

A2:避免僵硬或刻意的关键在于“自然感”与“呼吸同步”,拍摄前,舞者可通过“即兴流动”热身:跟随任意音乐(或自然声音),让身体自由摆动,忽略动作的对错,只关注当下的身体感受,拍摄时,镜头可采用“跟随式”拍摄(如手持镜头从后方跟随舞者),或固定机位捕捉舞者在自然光下的状态,减少摆拍感,后期剪辑可适当保留呼吸的“停顿”——例如在动作转换处加入1-2秒的静态画面(如舞者单脚站立、手臂悬停),模拟呼吸的节奏,让动作的起伏更符合身体的自然律动,背景音乐的选择至关重要,避免节奏过于强烈的电子乐,优先选择纯音乐、自然白噪音或人声吟唱,让音乐的流动感与肢体的“飘摇”相融合。

相关文章

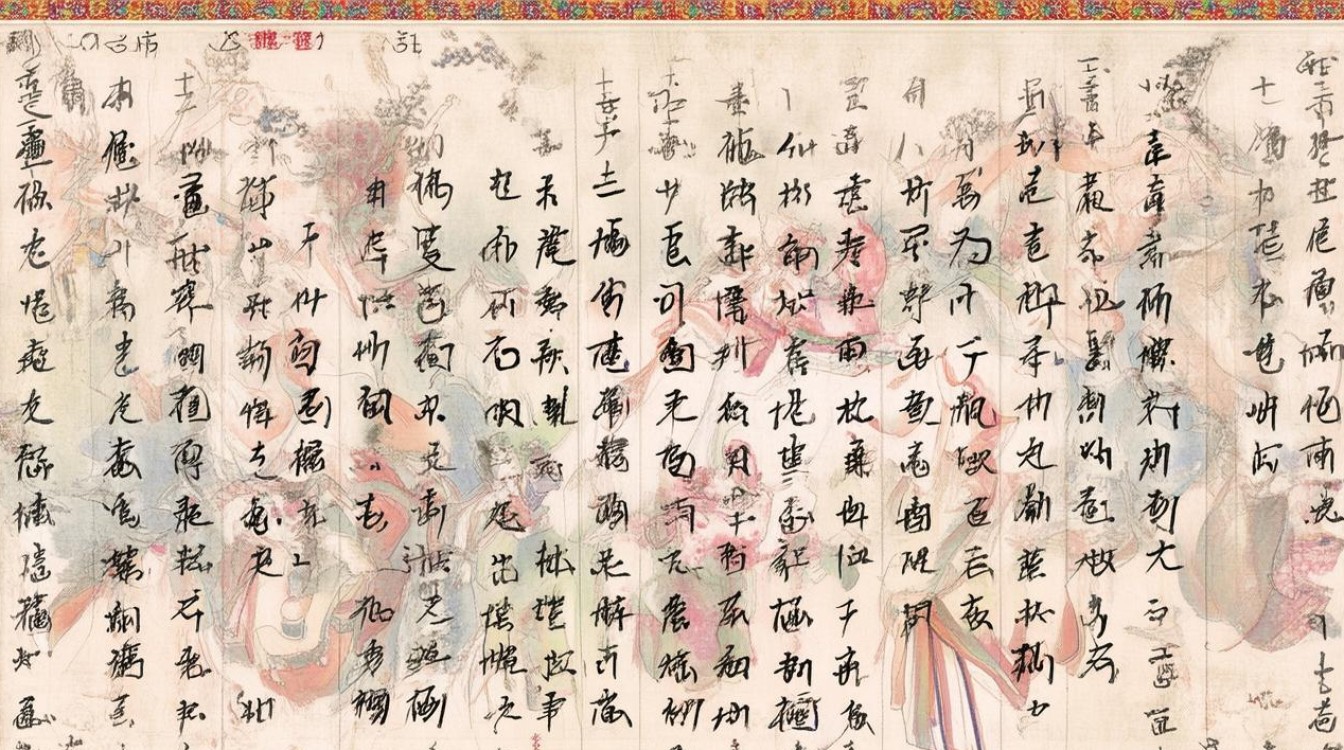

传统年画里的舞蹈形象如何转化为生动实用的舞蹈教学视频?

在传统年画的斑斓色彩与舞蹈艺术的灵动韵律之间,一种创新的文化传播形式——舞蹈教学视频年画正逐渐走进大众视野,它并非简单的元素叠加,而是以年画的美学符号为视觉内核,融合舞蹈教学的实用逻辑,让静态的民俗艺...

雪人舞蹈教学视频,零基础怎么跳?跟着视频学步骤详解啦!

雪人舞蹈以冬季雪人为灵感,通过模仿堆雪人、雪人摇摆、融化等动作,结合轻快的音乐,展现出活泼可爱的氛围,尤其适合节日表演或亲子活动,近年来,随着短视频平台的普及,“雪人舞蹈教学视频”成为热门搜索内容,无...

舞蹈视频梨花满天,梨花满天中舞姿如何与自然景象相映成趣?

在春日的暖阳下,或细雨霏霏的梨园中,一支名为“梨花满天”的舞蹈视频悄然走红,它以梨花为魂,以肢体为语,将春日的短暂绚烂与生命的温柔坚韧娓娓道来,视频中,舞者身着素白纱裙,裙摆上点缀着细密的梨花刺绣,随...

儿童帝都舞蹈视频展现怎样的童真与活力?

在北京这座融合了千年古韵与现代活力的城市,儿童舞蹈视频正成为展现童真与文化传承的独特载体,无论是胡同里随鼓点起舞的孩童,还是专业舞台上演绎经典的小小舞者,“帝都”的儿童舞蹈视频总能将地域特色与艺术魅力...

舞蹈大赛济公视频

在近年来各类舞蹈赛事的舞台上,传统IP与现代舞种的碰撞总能成为焦点,其中以“济公”为主题的舞蹈表演视频尤为引人注目,这类作品往往以中国传统文化中的经典形象为核心,通过编舞者的创新解读,将济公“疯癫济世...

花旦 少儿 舞蹈视频

花旦作为中国传统戏曲中极具代表性的旦角行当,以其灵动活泼的身段、细腻传神的表情和鲜明生动的性格深受大众喜爱,近年来,将花旦艺术元素融入少儿舞蹈教学成为文化传承的新趋势,通过精心设计的舞蹈视频,孩子们能...