阿拉伯地区流行广场舞吗?有何本土特色?

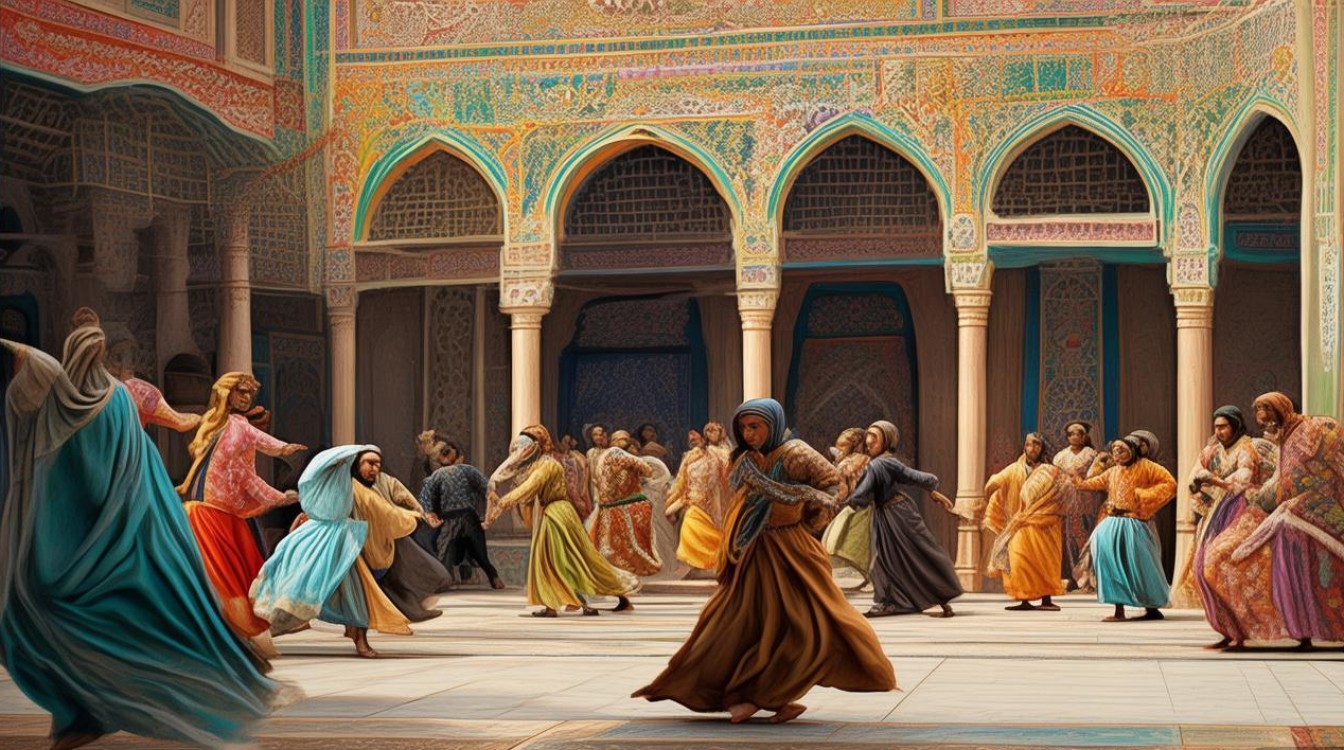

阿拉伯广场舞并非单一舞蹈形式的统称,而是泛指阿拉伯世界在广场、社区、节日等公共空间开展的集体民间舞蹈活动,这些舞蹈承载着阿拉伯民族的历史记忆、生活哲学与文化认同,从北非的摩洛哥到西亚的沙特,从东地中海的黎巴嫩到尼罗河畔的埃及,不同国家的广场舞各具特色,却共同体现着“以舞为媒、以聚为乐”的生活传统。

阿拉伯广场舞的文化根源与地域多样性

阿拉伯广场舞的起源可追溯至古代贝都因部落的围篝火歌舞、农耕社区的丰收庆典,以及宗教节日的仪式性舞蹈,在游牧文明中,部落成员通过集体舞蹈协调动作、增强凝聚力;在农耕社会,舞蹈则成为表达对自然敬畏与感恩的方式,随着伊斯兰教的传播,部分舞蹈融入了宗教元素,但更多民间舞蹈仍保持着世俗化的生活气息,成为阿拉伯人“日常即艺术”的生动写照。

埃及:Baladi舞蹈的平民烟火气

埃及的广场舞以“Baladi”(意为“我的故乡”“平民的”)为核心,这是一种源于19世纪开罗平民区的舞蹈形式,最初由女性在家庭聚会、社区节庆中即兴表演,Baladi的动作自由舒展,强调胯部的左右摆动和手臂的柔美延伸,配乐以传统乐器如乌德琴(Oud)、卡农琴(Qanun)和塔姆鼓(Tabla)为主,节奏明快而富有感染力,在开罗的老城区,傍晚时分常能看到中老年女性围成圈跳Baladi,她们身着色彩鲜艳的“伽拉比亚亚”(Galabeya,长袍),随着音乐摇摆,脸上洋溢着对生活的热爱,这种舞蹈没有严格的动作规范,参与者可以根据自己的情绪即兴发挥,真正体现了“广场舞”的平民性与开放性。

黎巴嫩与巴勒斯坦:Dabke的集体协作精神

黎巴嫩、巴勒斯坦、叙利亚等东地中海国家的广场舞以“Dabke”(意为“踩踏”)最具代表性,Dabke是一种典型的集体圆圈舞,参与者通常手拉手或搭肩,以脚掌有力地踏地、踢踏,形成整齐划一的节奏,动作刚劲有力,步伐以“左-右-左-跺脚”为基础,领头者(称为“lawweeh”)会带领队伍变换队形,时而螺旋前进,时而聚拢散开,Dabke的配乐以手鼓(Daff)和笛子(Mizmar)为主,歌词多歌颂土地、爱情与民族抗争,在黎巴嫩山区的村庄,婚礼、丰收节上,男女老少都会加入Dabke的队伍,踏地的节奏仿佛与大地的心跳共鸣,这种协作性极强的舞蹈被视为阿拉伯民族“团结一致”的象征。

沙特与海湾国家:Al-Ardah的勇武与豪迈

沙特阿拉伯等海湾国家的广场舞以“Al-Ardah”(剑舞)最具特色,这是一种男性集体舞蹈,起源于古代部落的出征仪式,如今在国家庆典、文化节等场合广泛表演,舞者身着白色长袍(Thobe),手持剑与盾牌,围成两个同心圆,外圈缓慢行走,内圈则随着鼓点(称为“Tabl”)的节奏,顿足、挥剑、呐喊,动作刚劲有力,充满力量感,Al-Ardah的歌词多赞美部落荣誉、国家统一,鼓声与剑锋的碰撞声交织,展现出阿拉伯民族勇武豪迈的精神特质,在沙特国庆日,利雅得等城市的广场上常能看到成百上千人共跳Al-Ardah的壮观场面,场面震撼人心。

摩洛哥与北非:Gnawa的神秘疗愈力量

摩洛哥的广场舞融合了阿拉伯、柏柏尔(Berber)以及撒哈拉以南非洲的文化元素,Gnawa”舞蹈最具代表性,Gnawa起源于被贩卖到北非的黑奴,最初是一种具有宗教仪式功能的舞蹈,通过音乐与舞蹈与神灵沟通,达到疗愈身心的目的,Gnawa舞蹈动作缓慢而富有韵律,舞者身着彩色长袍,头戴帽子,手持铁沙锤(Qraqeb)和鼓(Gimbri),身体随着音乐的节奏旋转、摇摆,眼神迷离,仿佛进入 trance 状态,在马拉喀什的“Gnawa世界音乐节”上,当地居民与游客会围坐在舞者周围,随着鼓点共同摇摆,这种跨越种族与文化的舞蹈,成为摩洛哥包容性文化的生动体现。

阿拉伯广场舞的当代演变与社会功能

随着全球化和城市化进程,阿拉伯广场舞也在不断演变,既保留了传统内核,又融入了现代元素,展现出强大的生命力。

从“社区自娱”到“文化符号”

传统上,阿拉伯广场舞多在社区广场、家庭庭院等非正式场所开展,参与者以本地居民为主,在社交媒体和大众传媒的推动下,阿拉伯广场舞逐渐走出社区,成为国家文化名片,埃及政府将Baladi舞蹈纳入文化旅游推广项目,在卢克索神庙等旅游景点定期举办表演;黎巴嫩Dabke则在2018年被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”,进一步提升了其国际知名度。

流行音乐与广场舞的融合

现代阿拉伯流行音乐(如阿拉伯说唱、R&B)的兴起,为广场舞注入了新的活力,年轻一代创作者将传统舞蹈动作与流行音乐节奏结合,创造出“新式广场舞”,黎巴嫩歌手Elissa的音乐视频中,常出现Dabke与现代街舞融合的编舞;沙特女歌手Balqees的演唱会上,观众会跟着节奏跳起融合Al-Ardah元素的舞蹈,这种创新既保留了传统舞蹈的集体性,又吸引了更多年轻人参与,实现了文化的代际传承。

女性赋权与社会包容的载体

在部分保守的阿拉伯国家,女性参与公共活动曾受到限制,但广场舞为女性提供了重要的社交空间,在沙特阿拉伯,2018年女性驾车解禁后,多个城市出现了女性专属的广场舞活动,女性身着运动装,在公园或社区中心跳着融合Baladi和现代健身舞的“女性广场舞”,既锻炼了身体,又增进了社交,在埃及开罗,还有非政府组织组织难民女性(如叙利亚、苏丹难民)参与Baladi舞蹈课程,通过舞蹈帮助她们融入当地社会,缓解心理压力。

阿拉伯主要国家广场舞特色对比

| 国家 | 舞蹈名称 | 核心特点 | 音乐/服饰 | 常见场景 | 文化象征意义 |

|---|---|---|---|---|---|

| 埃及 | Baladi | 胯部摆动、手臂舒展,即兴性强 | 乌德琴、塔姆鼓;伽拉比亚亚长袍 | 社区广场、家庭聚会、节日庆典 | 平民生活、自由表达 |

| 黎巴嫩 | Dabke | 集体踏地、队形变换,协作性强 | 手鼓、笛子;彩色服饰(男女皆可) | 婚礼、丰收节、民族节日 | 团结一致、民族认同 |

| 沙特 | Al-Ardah | 男性集体挥剑、顿足,力量感强 | 塔姆鼓、纳伊尔笛;白色Thobe长袍 | 国家庆典、部落聚会、军事活动 | 勇武精神、国家统一 |

| 摩洛哥 | Gnawa | 旋转摇摆、trance状态,疗愈性 | 铁沙锤、Gimbri鼓;彩色长袍、帽子 | 圣徒节、音乐节、社区仪式 | 文化融合、精神疗愈 |

阿拉伯广场舞的文化意义

阿拉伯广场舞不仅是身体的律动,更是文化的载体与情感的纽带,它打破了年龄、性别、阶层的界限,让不同背景的人在舞蹈中找到共鸣;它承载着阿拉伯民族的历史记忆,将游牧、农耕、宗教等文化基因代代相传;它更在与现代文明的碰撞中,展现出开放包容的创新活力,成为阿拉伯文化“走出去”的重要窗口。

FAQs

阿拉伯广场舞和肚皮舞是一回事吗?

不是,肚皮舞(阿拉伯语称“Raqs Sharqi”,意为“东方舞蹈”)是一种专业的舞台表演舞蹈,强调躯干(尤其是腹部和胸部)的精细动作,多由女性在剧场、酒店等场合表演,具有商业化和艺术化的特点,而阿拉伯广场舞是集体民间舞蹈,强调参与性和社群互动,形式多样(如Dabke、Al-Ardah等),参与者不分男女老少,在公共空间即兴或集体表演,更贴近日常生活,两者在功能、场景和文化内涵上均有本质区别。

阿拉伯国家都鼓励女性跳广场舞吗?

不同阿拉伯国家的政策和社会态度存在差异,在埃及、黎巴嫩、突尼斯等相对世俗化的国家,女性参与广场舞较为普遍,且被视为正常的社交活动;而在沙特阿拉伯、伊朗等保守国家,传统上对女性在公共场合的舞蹈活动有较多限制,但近年来随着社会改革(如沙特“2030愿景”推动女性赋权),女性在女性专属空间(如女性健身房、社区中心)或线上平台参与广场舞逐渐增多,总体而言,女性参与广场舞的程度与当地的社会开放程度和文化传统密切相关。

相关文章

广场交谊舞并四是什么?为何中老年群体如此钟爱?

广场交谊舞作为中老年群体最喜爱的健身社交活动之一,以其简单易学、节奏明快、互动性强的特点,遍布城市广场、公园空地,在众多交谊舞步法中,“并四”是最基础、最普及的核心步法之一,它不仅是初学者的入门钥匙,...

广场舞天竺少女

广场舞作为中老年人群体中最受欢迎的健身娱乐方式之一,以其简单易学、节奏明快、社交属性强的特点,在全国各地广场、公园遍地开花,而在众多广场舞曲目中,《天竺少女》凭借独特的异域风情和欢快的旋律,成为无数广...

广场舞为何总说真的不容易?难在动作记忆、节奏还是群体协调?

清晨五点半,城市还没完全苏醒,小区广场上已经响起熟悉的旋律,张阿姨正带着十几位姐妹排练新学的扇子舞,额角渗着细汗,手臂因反复练习而微微发抖,旁边石凳上放着她的保温杯,杯壁上贴着一张便利贴:“今天记熟第...

广场舞恰恰双人舞

广场舞作为中老年群体的主要健身活动之一,近年来随着舞蹈形式的多样化发展,逐渐融入了拉丁舞、街舞等元素,广场舞恰恰双人舞”因兼具互动性、趣味性和健身效果,成为越来越多舞者的新选择,这种形式将传统广场舞的...

南方广场舞为何越跳越火?湿热气候与场地如何影响?

广场舞作为一项兼具健身性、社交性与文化性的群众活动,在全国范围内广泛普及,而南方地区的广场舞因其独特的地域气候、文化基因和城市肌理,呈现出别具一格的发展面貌,从闷热的华南到湿润的江南,从崎岖的西南到沿...

阿妈的广场舞跳得如此起劲,藏着怎样的晚年心事?

傍晚的广场总先热闹起来,夕阳把梧桐树的影子拉得老长,音响里飘出的《最炫民族风》混着孩子们的笑闹,像一张网,把散在各处的阿妈们慢慢收拢过来,我妈就是其中之一,刚放下锅铲,换了身宽松的运动服,头发随意扎成...