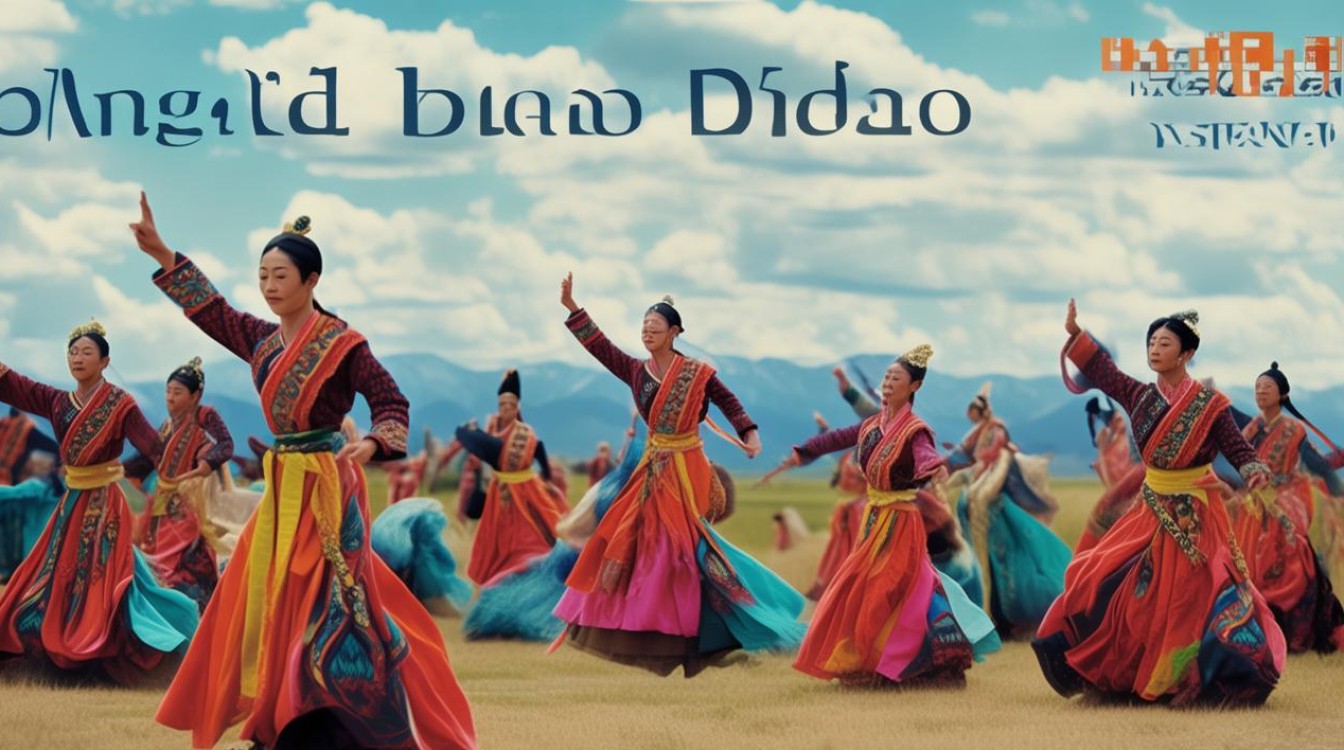

蒙古舞蹈视频鸿雁如何演绎草原深情与文化根脉?

蒙古舞蹈视频《鸿雁》以草原深处的文化基因与现代艺术语汇交织,成为近年来触动无数观众的文化符号,这部作品并非简单对传统蒙古舞的复刻,而是通过肢体、音乐、视觉的三重奏鸣,将蒙古族对自然的敬畏、对生命的哲思、对故土的眷恋,凝练成一场流动的史诗。

文化根脉:鸿雁意象的精神内核

在蒙古族文化中,鸿雁绝非单纯的候鸟,而是承载着游牧民族集体记忆的文化图腾,古籍《黑鞑事略》记载,蒙古先民“观雁而知四时”,鸿雁的迁徙轨迹与牧民的游牧生活同频,成为时间与空间的坐标,民歌《鸿雁》更是以“鸿雁向南方,飞过芦苇荡”的唱词,道尽草原儿女对远方的向往与对故土的回望,这种“离-归”的情感结构,成为舞蹈最深层的精神底色。

舞蹈视频以“鸿雁的生命历程”为叙事线索:从春日北归的生机,到秋日南迁的决绝,从孤雁独飞的孤寂,到雁阵齐飞的壮阔,每一个章节都对应着蒙古族“天人合一”的生存哲学,编舞者并未局限于对鸿雁形态的模仿,而是将其升华为一种“生命仪式”——舞者通过身体的延展与收缩,模拟鸿雁振翅、盘旋、俯冲的动态,同时融入蒙古舞特有的“肩、臂、腕”技法,将飞禽的灵动与游牧民族的豪情融为一体。

肢体叙事:传统舞技的现代转译

《鸿雁》的舞蹈语言堪称传统蒙古舞的“创造性转化”,蒙古舞的核心在于“韵”,即以身体的“点、线、面”勾勒草原的辽阔与生命的张力,在视频中,这种“韵”通过三类标志性动作得以彰显:

一是肩部的“韧劲”,蒙古舞的“硬肩”“柔肩”“碎抖肩”不再仅是技巧展示,而是转化为鸿雁振翅的“动力源”,群舞段落中,舞者双肩交替起伏,如雁翼破风,配合脚下“拖步”的顿挫,既模拟雁阵的整齐划一,又暗合牧民骑马时鞍马的颠簸感,让肢体成为连接“自然之雁”与“人文之雁”的桥梁。

二是臂腕的“流动”,舞者的手臂动作如“河水蜿蜒”,时而高位舒展,似鸿雁掠过蓝天;时而低位回旋,如雁影掠过草原,这种“圆韵”源自蒙古族对自然的观察——草原的曲线、河流的蜿蜒、云朵的卷舒,都被内化为肢体的“弧线美学”,独舞段落中,舞者以“绕腕”“提腕”模拟鸿雁鸣叫时的颈部动作,指尖微颤似雁羽轻颤,将动物的“灵”与人的“情”无缝衔接。

三是队形的“呼吸感”,编舞者摒弃了传统群舞的对称构图,以“散点式”“螺旋式”“流动式”队形模拟雁阵的迁徙轨迹,当音乐进入高潮,舞者从舞台四周向中心聚拢,如鸿雁归巢;又突然向四周散开,如雁群惊飞,这种“聚散”不仅是视觉上的张力,更暗喻着游牧民族“逐水草而居”的生存智慧——个体的孤独与群体的共鸣,在队形的变换中达成统一。

视听交响:多维构建的草原意境

《鸿雁》的艺术感染力,离不开音乐、舞美、服装的协同作用,视频以马头琴为主奏乐器,琴声苍凉悠远,如草原的风掠过耳际;间奏加入呼麦,低沉的喉音仿佛来自大地深处的回响,与舞者的呼吸节奏同步,音乐的“留白”与肢体的“爆发”形成对比——当琴声骤停,舞者仅以碎步旋转,配合轻微的肩颤,却让观众感受到“此时无声胜有声”的孤寂。

视觉设计上,背景采用“写意式”草原:没有具象的牛羊,而是以流动的绿色光影象征草原的起伏,以飘动的白色纱幔模拟云层与雁影,服装则简化了传统蒙古袍的繁复装饰,以蓝、白、绿为主色调——蓝色如天空,白色如云朵,绿色如草原,舞者身着改良蒙古长袍,下摆开衩便于动作舒展,腰带仅以简单银饰点缀,既保留了民族特色,又凸显肢体的线条美。

灯光的运用堪称点睛之笔:暖黄色光象征故土的温暖,冷白色光象征迁徙的艰辛,而聚光灯下的独舞,则以顶光勾勒舞者剪影,如孤雁立于天地之间,这种光影的“冷暖交替”,不仅强化了情感对比,更将观众带入“天地有大美而不言”的草原意境。

文化共鸣:从草原走向世界的情感共鸣

《鸿雁》的传播轨迹,印证了“越是民族的,越是世界的”这一规律,视频在短视频平台上线后,播放量突破亿次,观众留言中,“想起了家乡”“看到了乡愁”“感受到了生命的力量”成为高频词,这种共鸣源于作品对“普遍情感”的捕捉:鸿雁的“离-归”不仅是蒙古族的迁徙史,更是人类共通的“乡愁母题”;舞者对“生命韧劲”的展现,则触动了疫情后人们对“希望”与“坚持”的集体渴望。

更值得关注的是,作品通过现代艺术语汇激活了传统文化的生命力,年轻观众通过舞蹈认识蒙古舞,进而主动了解蒙古族文化;专业舞者则从中汲取灵感,探索传统舞与现代舞的融合可能,正如编舞者所言:“《鸿雁》不是对过去的‘怀旧’,而是对‘当下’的对话——鸿雁的每一次迁徙,都是对生命的重新出发。”

蒙古舞蹈《鸿雁》核心意象与动作对应表

| 核心意象 | 舞蹈动作表现 | 情感象征 |

|---|---|---|

| 鸿雁飞翔 | 双臂波浪式舒展,高位托掌,流畅圆场步 | 自由、辽阔、生命的活力 |

| 鸿雁盘旋 | 原地旋转,上身微晃,手臂画圆 | 迷茫、寻觅、对方向的执着 |

| 鸿雁归巢 | 碎步蹲身,手臂收拢于胸前,眼神柔和 | 乡愁、归属、对故土的眷恋 |

| 雁阵齐飞 | 整齐的顿步,双臂交替起伏,队形聚散 | 团结、力量、集体主义的共鸣 |

相关问答FAQs

Q1:《鸿雁》舞蹈与原曲《鸿雁》民歌在情感表达上有何关联?

A:《鸿雁》舞蹈以民歌《鸿雁》为音乐蓝本,二者在情感内核上高度统一,原曲通过“鸿雁”“天空”“芦苇”等意象,抒游子思乡之情;舞蹈则通过肢体语言将这种“听觉乡愁”转化为“视觉乡愁”——例如独舞中舞者凝望远方的眼神、缓慢下蹲的动作,直接对应原曲“酒喝干又斟满,今夜不醉不还”的苍凉与决绝,舞蹈在音乐高潮段加入群舞,以雁阵齐飞的动态强化了原曲中“鸿雁北归还,带上我的思念”的集体共鸣,实现了听觉与视觉的情感互补。

Q2:蒙古族舞蹈中的“肩部技巧”在《鸿雁》中如何体现其独特性?

A:蒙古族“肩部技巧”是区别于其他民族舞的核心标志,在《鸿雁》中得到了创新性运用,传统“硬肩”强调肩部的顿挫感,如“击鼓般有力”,舞蹈中将其用于模拟鸿雁振翅的“爆发力”,尤其在群舞段落,舞者双肩快速交替起伏,配合马蹄般的脚步声,形成“肩动如风,步动如雷”的视觉效果;而“柔肩”则通过肩部的缓慢波浪式运动,表现鸿雁飞翔的“轻盈感”,如独舞中舞者以柔肩配合手臂的舒展,仿佛鸿雁滑过天际的无重力状态。“碎抖肩”的密集颤抖被用于表现雁群归巢时的“急切感”,通过肩部细微而高频的震动,让观众直观感受到“近乡情更怯”的细腻情绪。

相关文章

ok舞舞蹈视频是什么风格的舞蹈?有哪些让人想学的动作?

在短视频平台的浪潮中,“OK舞舞蹈视频”凭借其简单易学的动作、活泼欢快的节奏和极强的互动性,迅速成为现象级的文化符号,从校园操场到写字楼电梯,从家庭聚会到直播间挑战,这个以“OK”手势为核心的动作,正...

舞蹈视频梨花满天,梨花满天中舞姿如何与自然景象相映成趣?

在春日的暖阳下,或细雨霏霏的梨园中,一支名为“梨花满天”的舞蹈视频悄然走红,它以梨花为魂,以肢体为语,将春日的短暂绚烂与生命的温柔坚韧娓娓道来,视频中,舞者身着素白纱裙,裙摆上点缀着细密的梨花刺绣,随...

舞蹈道具荷花视频,荷花道具如何增强舞蹈感染力?

舞蹈道具荷花作为一种融合传统美学与肢体艺术的表现形式,在舞蹈作品中承载着丰富的文化象征与情感传递功能,荷花在中国文化中寓意“出淤泥而不染”的高洁品格,其形态的舒展、色彩的清雅,为舞蹈提供了独特的视觉意...

优秀女子舞蹈视频为何能惊艳全场?

优秀女子舞蹈视频如同流动的诗篇,以肢体为笔、以情感为墨,在方寸屏幕间勾勒出千姿百态的艺术世界,这类视频不仅展现了舞者高超的技术功底,更传递着深刻的文化内涵与情感力量,成为连接艺术与大众的重要桥梁,从古...

舞蹈打蓝视频

舞蹈打蓝视频作为一种融合舞蹈艺术与视觉特效的创作形式,近年来在短视频平台、舞蹈赛事及舞台表演中逐渐兴起,其核心在于通过蓝幕(或绿幕)抠像技术,将舞蹈演员的动作从纯色背景中分离,再与虚拟场景、特效元素或...

看月亮舞蹈视频

月亮自古以来是人类艺术创作的永恒母题,它的阴晴圆缺、清辉流转,既承载着古人对宇宙的遐想,也滋养着现代艺术的灵感,当舞蹈这门以肢体为语言的艺术与月亮相遇,便诞生了“月亮舞蹈”——一种通过肢体动作诠释月之...