舞蹈采茶叶视频展现怎样的独特农趣?

当镜头穿过晨雾缭绕的茶山,身着民族服饰的舞者轻盈穿梭于茶垄间,双手模拟采茶动作,脚下踩着与采茶节奏呼应的舞步——这样的舞蹈采茶视频,正以鲜活的形式走进大众视野,它不仅是茶文化与舞蹈艺术的融合,更是劳动美学在数字时代的生动表达,从赣南的茶山到武夷的岩韵,从江南的龙井到云南的普洱,舞蹈采茶视频以其独特的艺术魅力,让传统采茶文化在屏幕上“活”了起来。

舞蹈采茶视频的文化溯源与劳动内核

舞蹈采茶视频的根,深扎在茶产区的劳动生活中,采茶舞起源于唐宋时期,最初是茶农在采茶劳作中即兴创作的歌舞,通过模仿采茶、制茶的动作,抒发劳作的喜悦与对丰收的期盼,明清时期,采茶舞逐渐从田间地头走向舞台,成为具有地方特色的民间艺术形式,随着短视频平台的兴起,舞蹈采茶视频又将这一艺术拉回生活场景,用镜头语言重构“劳动即艺术”的朴素美学。

这类视频的核心是“源于劳动,高于劳动”,舞者的动作设计往往脱胎于真实的采茶流程:指尖轻捻茶芽的“采茶手”、提篓转身时的“碎步踏歌”、筛选茶叶时的“抖腕筛茶”,既保留了采劳作的动态真实,又通过舞蹈的韵律化处理,让日常动作升华为具有观赏性的艺术表达,江西赣南采茶舞中的“单袖筒”和“矮子步”,本是茶农为适应山地茶园劳作而形成的习惯动作,在视频中则被赋予幽默灵动的舞台感,成为展现客家茶文化的符号。

艺术表现:多元元素的融合与视觉呈现

舞蹈采茶视频的魅力,在于其对多元艺术元素的有机融合,从舞蹈语汇到音乐配乐,从服饰道具到场景构图,每一个细节都经过精心设计,共同构建出“可观、可感、可品”的茶文化视听盛宴。

在舞蹈动作上,不同地区的视频呈现出鲜明的地域特色,福建武夷山地区的采茶舞视频常融入“岩骨花香”的意境,舞者以柔美的“云手”模拟茶树生长,以轻盈的“跳跃”表现采茶时的雀跃;云南普洱的少数民族采茶视频则结合傣族、佤族的舞蹈元素,用摆胯、绕肩等动作展现对自然的敬畏,竹制茶篓、民族银饰的碰撞,让画面充满原始的生命力,音乐方面,视频多采用传统采茶调为基调,如赣南采茶戏的“高腔”、浙江采茶歌的“小调”,再融入现代编曲技法,或加入古筝、笛子等传统乐器,或融合电子音乐节奏,既保留茶韵的古朴,又贴近年轻受众的审美。

服饰与场景的搭配则强化了文化沉浸感,舞者常身着当地特色民族服饰:赣南的“大襟衫”、福建的“斗笠装”、杭州的“丝绸茶衣”,色彩多以青、绿、褐为主,呼应茶园的自然色调;拍摄场景多选在真实茶园,晨雾中的茶山、雨后的茶芽、夕阳下的茶垄,成为天然的“舞台背景”,镜头时而特写指尖与茶芽的触碰,时而全景展现舞者与茶园的和谐共生,让观众仿佛置身茶山,感受“采菊东篱下”的悠然。

以下为不同地区舞蹈采茶视频核心元素对比:

| 地区 | 舞蹈动作特点 | 音乐风格 | 服饰道具 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|---|

| 江西赣南 | 矮子步、单袖筒、模拟采茶手势 | 高亢明快,赣南采茶戏基调 | 蓝布衫、茶巾、竹篓 | 客家劳动智慧与乐观精神 |

| 福建武夷山 | 云手、跳跃步,融入太极元素 | 闽南语采茶歌,古筝伴奏 | 斗笠、竹篓、青竹纹样 | 岩茶文化与道家自然观 |

| 浙江杭州 | 柔美手位,模仿龙井茶“一芽一叶” | 江南丝竹,小调旋律 | 丝绸茶衣、浅绿披肩 | 江南文人茶文化与雅致生活 |

| 云南普洱 | 摆胯、绕肩,融合傣族舞姿 | 少数民族乐器(葫芦丝、巴乌) | 民族银饰、竹筒茶器 | 少数民族茶祭与自然崇拜 |

传播与影响:让茶文化“破圈”的数字力量

短视频平台的普及,为舞蹈采茶视频提供了前所未有的传播土壤,在抖音、快手等平台,#舞蹈采茶 话题播放量已超亿次,从专业舞者到普通网友,纷纷加入创作行列:有非遗传承人展示传统采茶舞的完整程式,也有博主用流行音乐改编“采茶舞挑战赛”;有茶农在真实茶园中记录“边采茶边跳舞”的日常,也有舞蹈专业学生以现代舞视角重构采茶故事,这种“全民参与”的创作生态,让舞蹈采茶视频突破了地域和圈层的限制,成为茶文化“破圈”的重要载体。

对年轻受众而言,舞蹈采茶视频是了解茶文化的“趣味入口”,相较于传统茶文化的晦涩讲解,视频通过动态的舞蹈、鲜活的场景,将“茶”从“饮品符号”转化为“生活美学”:观众在欣赏舞者动作时,会好奇“这种手势代表什么采茶步骤”;在听到传统采茶调时,会主动搜索“这首歌属于哪个地区的茶文化”,这种“审美-好奇-认知”的传播链条,让年轻群体对传统文化的兴趣从“被动接受”变为“主动探索”。

对茶产区而言,舞蹈采茶视频更成为“文化+产业”的助推器,浙江安吉通过拍摄“白茶舞”短视频,将“安吉白茶”的品牌形象与“绿水青山”的生态美学绑定,带动了茶旅融合的发展;福建武夷山则通过采茶舞直播,让观众在观看舞蹈的同时,了解岩茶的采摘工艺与冲泡技巧,实现了“文化传播”与“产品销售”的双赢。

当代创新:传统艺术的“年轻化”表达

在传承中创新,是舞蹈采茶视频持续吸引关注的关键,创作者们不再局限于对传统采茶舞的简单复刻,而是大胆融入现代艺术元素,让古老艺术焕发新活力。

舞蹈语汇的跨界融合成为趋势,有的视频将街舞的“popping”动作与采茶的“筛茶”手势结合,用身体的爆发力展现采茶时的力度;有的融入现代舞的“地面动作”,以肢体延展表现茶芽生长的生命力;还有的借鉴国风舞的“呼吸韵律”,让采茶动作更具东方美学意境,这种“传统+现代”的舞蹈语汇,既保留了采茶文化的内核,又符合当代观众的审美习惯。

技术手段的革新丰富了视频的视觉层次,无人机航拍让茶园的“绿色画卷”尽收眼底,延时摄影展现了从晨曦到日落的采茶时光,特效剪辑则通过“分屏”手法,同时呈现“采茶-制茶-品茶”的全流程;更有创作者使用AR技术,让观众通过手机屏幕“走进”茶园,与舞者互动“采茶”,这些技术手段不仅提升了视频的观赏性,更让观众获得沉浸式的文化体验。

相关问答FAQs

Q1:舞蹈采茶视频与传统采茶舞有什么区别?

A1:二者在核心内涵上一脉相承,都源于茶区劳动生活,以采茶动作为创作素材,但存在显著区别:从载体看,传统采茶舞多为舞台表演或民俗活动,依赖线下场景;舞蹈采茶视频则是数字媒介产物,通过短视频平台传播,覆盖更广受众,从表现手法看,传统采茶舞注重程式化与地域性,如赣南采茶舞的“矮子步”有固定规范;视频则更强调创新融合,可跨界现代舞、流行音乐,甚至运用AR/VR技术增强互动性,从功能看,传统采茶舞主要用于节庆祭祀或文化传承;视频则兼具文化传播、产业推广、娱乐休闲等多重价值,成为茶文化“活态传承”的新载体。

Q2:如何通过舞蹈采茶视频更好地推广茶文化?

A2:可从三方面发力:一是内容创新,挖掘“茶故事”,如以茶马古道、茶农劳作为主题创作叙事性视频,或结合节气、茶节策划“采茶舞接力”活动,增强内容的情感共鸣;二是多平台联动,在短视频平台发布“轻量化”内容的同时,联合纪录片、综艺等媒介推出深度专题,例如通过《舞蹈采茶的中国》系列短视频+电视纪录片,形成“碎片传播-系统认知”的传播矩阵;三是文旅融合,将舞蹈采茶视频与茶旅体验结合,如在茶园打造“沉浸式采茶舞剧场”,让观众在观看后亲自参与采茶、学跳采茶舞,实现“线上种草-线下体验-二次传播”的闭环,让茶文化通过“可参与、可体验”的形式深入人心。

相关文章

daddy企业为何跳这支舞蹈视频?背后有何深意?

近年来,“daddy企业舞蹈视频”逐渐成为品牌营销领域的新兴现象,这类视频通常以企业员工或品牌代言人为主体,通过融合“daddy”形象特质(如亲切可靠、活力担当)与流行舞蹈元素,传递品牌温度与价值观,...

舞蹈水袖教学视频,新手如何掌握水袖甩动的力度与技巧?

舞蹈水袖是中国古典舞中极具表现力的技法,以“袖”为情感延伸,通过舞动展现人物的喜悲、刚柔与意境,水袖教学视频作为系统学习资源,为不同层次学习者提供了直观指导,其内容通常涵盖基础认知、动作分解、情感表达...

蝴蝶舞蹈视频如何模仿蝴蝶翩跹?动作设计有何独特魅力?

蝴蝶,自古以来便是自然与艺术交织的精灵,其轻盈的姿态、绚丽的色彩与“破茧成蝶”的生命隐喻,成为舞蹈创作中取之不尽的灵感源泉,从古典舞的含蓄婉约到现代舞的先锋实验,从民族舞的图腾崇拜到流行舞的视觉冲击,...

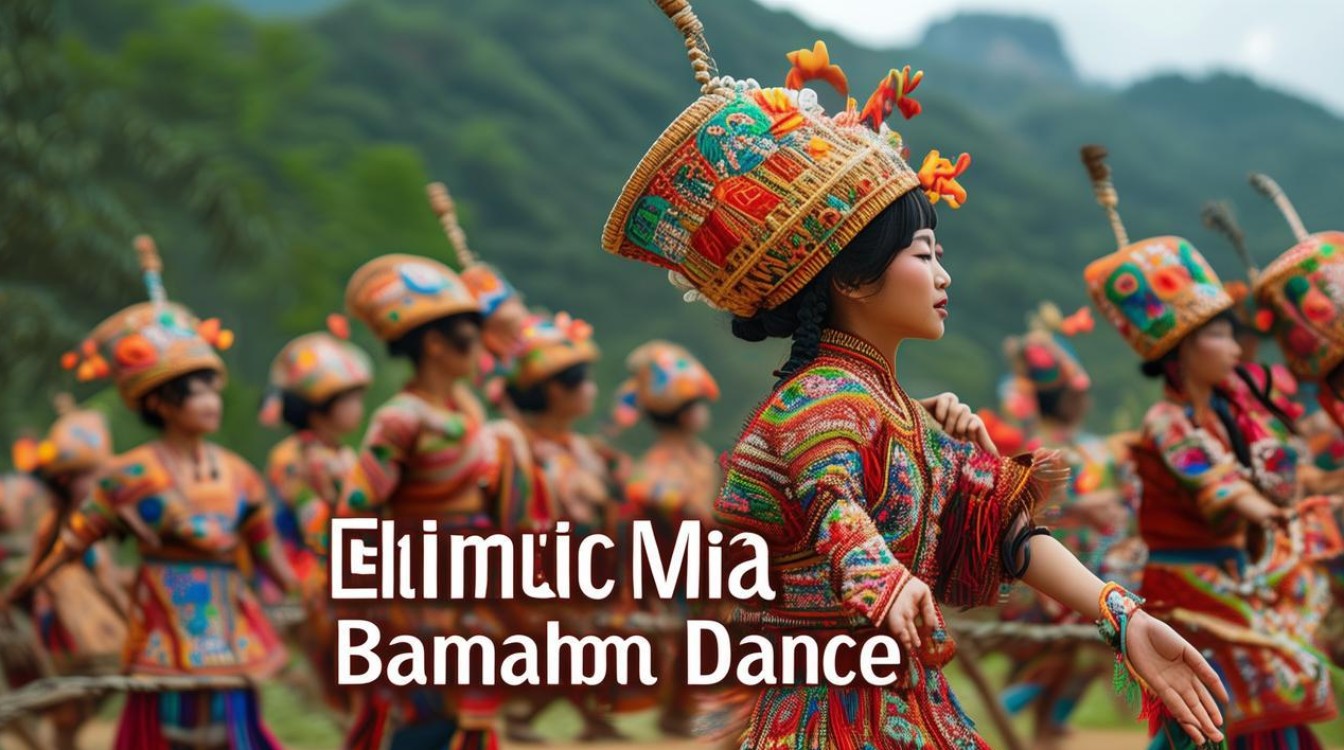

苗族簸箕舞蹈视频

苗族作为中国历史悠久的少数民族,其舞蹈文化如同璀璨的星辰,在中华艺术宝库中闪耀着独特的光芒,苗族簸箕舞蹈以其鲜明的民族特色、浓郁的生活气息和深厚的文化底蕴,成为连接传统与现代的文化符号,随着短视频平台...

藏族舞蹈天河视频中天河与舞蹈如何融合?

藏族舞蹈与“天河”意象的结合,近年来在短视频平台与专业舞台中愈发常见,这类作品以藏族传统舞蹈为根基,融入“天河”这一承载自然崇拜与宇宙观的符号,通过视觉、听觉与动作的融合,呈现出高原民族对天地、生命与...

吃花花舞蹈视频

日益多元化的今天,“吃花花舞蹈视频”作为一种新兴的创意形式,凭借其独特的视觉符号和情感表达,迅速在年轻群体中引发关注,这类视频通常以“吃花”为核心动作元素,结合舞蹈的节奏与韵律,将花卉的柔美与舞蹈的动...