广场舞牵动健康与邻里,为何争议与热爱总相伴?

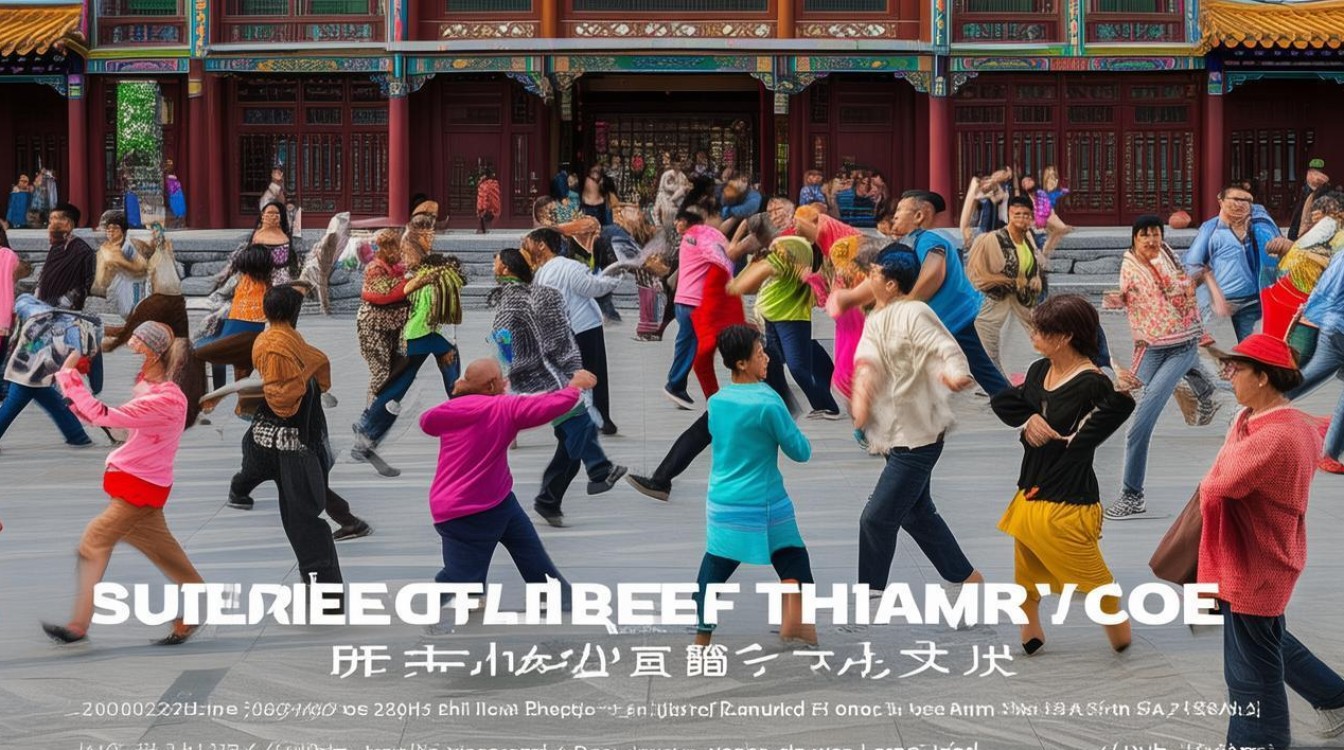

广场舞,这支在晨曦与暮色中律动的队伍,早已超越“运动”的单一属性,像一根无形的丝线,牵起人与人之间的情感,牵动社区的活力,牵连代际的理解,更牵引着健康与文化的生活方式,它以最朴素的舞步,在城市的广场、乡村的院坝里,编织出一幅多元连接的生活图景。

牵起银发社交圈:中老年人的“第二青春”对许多中老年人而言,广场舞是告别孤独、重建社交圈的“密钥”,退休后骤然闲下来的生活,常让一些人陷入“空巢”的失落,而广场舞的出现,恰好填补了这份空白,清晨的公园里,傍晚的小区空地上,统一的服装、整齐的步伐、欢快的音乐,成了他们新的“社交货币”,家住成都金牛区的李阿姨,丈夫去世后独自生活三年,直到加入社区广场舞队,“以前吃完饭就对着电视发呆,现在每天排练、比赛,认识了十几个姐妹,家里电话都少了”,这种基于共同兴趣的社交,不仅提供了情感支持,更让中老年人找到“被需要”的价值感——有人负责编舞,有人负责组织,有人负责后勤,每个人都在团队中扮演着角色,重新焕发生活热情,据中国广场舞协会2023年调研数据显示,全国参与广场舞的群体中,60岁以上占比达68%,其中72%的人表示“通过广场舞结识了新朋友”,65%认为“生活比以前更充实了”。

牵动社区凝聚力:从“陌邻”到“睦邻”的催化剂广场舞的魅力,在于它能轻易打破邻里间的“冰墙”,在城市的高楼小区,邻居们“对门不相识”已成常态;而在乡村,青壮年外出务工后,留守老人与儿童也常陷入孤独,广场舞的出现,让不同背景的人因同一个目标走到一起:为了共同的表演排练,为了社区的比赛荣誉,甚至为了争取一块“舞得开”的活动场地,北京某社区曾因广场舞音响音量问题引发居民矛盾,后来通过成立“广场舞协调委员会”,由舞队主动调整时间、使用无线耳机,不仅化解了矛盾,还带动其他居民参与社区议事会,“以前见面不说话,现在为了社区活动一起想办法,关系自然近了”,类似的案例在全国各地屡见不鲜:有的社区通过广场舞比赛整合资源,联合周边商家赞助;有的乡村以广场舞为纽带,吸引外出务工人员返乡参与文化活动,广场舞成了社区治理的“柔性抓手”,让“陌邻”变“睦邻”,让社区更有温度。

牵连代际对话:跨越年龄的理解桥梁曾几何时,广场舞被贴上“老年人专属”的标签,而如今,越来越多的年轻人开始加入这支队伍,成为连接代际的“新纽带”,00后大学生小林是学校广场舞社团的负责人,她坦言:“最初是陪奶奶去跳,后来发现动作其实不难,音乐也很上头,还能认识不同专业的朋友。”在上海、广州等城市,“年轻化广场舞”正在兴起——改编流行歌曲、加入街舞元素、采用更时尚的舞服,甚至出现了“亲子广场舞”“职场人减压广场舞”,这种变化让两代人有了共同话题:父母不再抱怨孩子“沉迷手机”,孩子开始理解父母“需要社交”;年轻人教老人用手机拍视频记录舞姿,老人则提醒年轻人“运动要适度”,正如一位参与亲子广场舞的父亲所说:“以前和孩子沟通总说不到一块儿,现在一起练舞、一起比赛,才知道她其实很要强,我也更懂她的压力。”

牵引健康生活:身心同频的“慢运动”广场舞的价值,远不止“跳跳闹闹”那么简单,从医学角度看,它是一种中等强度的有氧运动,持续45分钟可消耗约200-300大卡热量,相当于慢跑30分钟,对中老年人而言,规律的摆臂、踏步、旋转能增强肢体协调性,预防骨质疏松;对年轻人来说,则是缓解久坐疲劳、改善体态的有效方式,更重要的是,广场舞带来的心理效益不可忽视——欢快的音乐刺激多巴胺分泌,集体舞动的氛围能释放压力,让参与者从生活的焦虑中暂时抽离,某医院康复科医生表示:“我们常推荐中老年患者参与广场舞,因为它强度可控、社交性强,比单纯去健身房更容易坚持。”这种“身心同频”的健康理念,让广场舞成为全民健身的“平民样本”,无需专业场地、无需昂贵装备,只要音乐响起,就能随时“舞”起来。

牵动文化传承:舞步里的地域记忆广场舞的“舞步”,从来不是孤立的动作,而是地域文化的生动载体,在云南大理,白族大妈们跳的“霸王鞭舞”,融入了白族传统歌舞的“三道茶”礼仪;在陕西西安,“大唐飞天舞”的广场舞版本,让唐代乐舞的韵味走进寻常百姓家;在广东佛山,醒狮鼓点改编的广场舞音乐,让岭南非遗文化“活”了起来,这些舞步里,藏着地方的风土人情,藏着老一辈的集体记忆,当年轻人在广场舞中接触到这些元素,传统文化便以更轻松的方式完成了代际传递,正如一位非遗传承人所说:“以前传承文化要靠‘说教’,现在通过广场舞,年轻人跟着音乐跳起来,文化就‘长’在他们身上了。

广场舞,这支看似简单的队伍,其实牵动着社会生活的多个维度:它是个体情感的出口,是社区治理的助手,是代际沟通的桥梁,是健康生活的载体,更是文化传播的媒介,当音乐响起,舞步扬起,我们看到的不仅是一群人的律动,更是一根根“无形的线”,将孤独、隔阂、遗忘串联成温暖、理解与传承。

相关问答FAQs

Q:广场舞是否会产生噪音扰民问题?如何平衡舞者与周边居民的需求?

A:广场舞的噪音问题确实存在,主要源于音响音量过大或选择不当场地,解决这一问题需要多方协作:一是舞队主动降低音量,使用无线耳机等设备;二是社区合理规划活动场地,远离居民楼,或设置“静音时段”;三是居民与舞队加强沟通,通过协商确定活动时间(如避开午休、夜间),许多城市已推广“文明广场舞”标准,通过技术手段(如安装音量监测仪)和自治管理,有效缓解了矛盾,实现了“舞者开心、居民安心”的双赢。

Q:年轻人如何看待广场舞?未来广场舞如何吸引更多年轻人参与?

A:当代年轻人对广场舞的态度正在转变,从“调侃”到“接纳”,甚至主动参与,他们更看重广场舞的社交属性、减压功能和趣味性,未来吸引年轻人,可从三方面改进:一是内容创新,融入流行音乐、街舞、国潮等元素,打造“年轻化”舞种;二是形式升级,组织“城市快闪广场舞”“主题夜舞会”等活动,增加仪式感;三是场景拓展,结合露营、音乐节等潮流场景,让广场舞成为年轻人社交生活的“新选项”,当广场舞不再被贴上“老年专属”的标签,自然会吸引更多年轻力量加入。

相关文章

天在下雨,广场舞为何仍照常进行,雨中舞动?

雨丝斜织着,落在广场的青砖上,洇开一圈圈深色的涟漪,风裹着凉意掠过,卷起几片打蔫的梧桐叶,贴在湿漉漉的长椅腿上,这个平日里热闹非凡的广场,此刻显得有些空旷——除了那些撑着伞、披着雨衣的人,他们像一群固...

妈妈为何痴迷广场舞?藏着怎样的爱与故事?

傍晚的广场总少不了热闹的音乐,夕阳把影子拉得老长,妈妈就在那群扭动的身影里,踩着《最炫民族风》的节拍,胳膊伸得直直的,脚步转得圈圈的,脸上的笑比晚霞还亮,她退休前是单位的会计,成天对着账本和计算器,话...

广场舞跳得再热闹,为何梦里总躲不开你?

傍晚的广场总是先热闹起来,夕阳把香樟树的影子拉得老长,音响里飘出的《最炫民族风》混着孩子们的笑闹,还有阿姨们聊着菜价和孙辈的碎语,像一锅慢慢熬煮的浓汤,把日子里的烟火气都炖得软乎乎的,我总站在人群外围...

广场舞为何能如此精彩?活力四射的背后有何不为人知的魅力?

清晨六点的社区广场,当第一缕阳光掠过香樟树梢,音乐声便如潮水般漫开——不是喧嚣的打扰,而是充满活力的序曲,广场上,几十位阿姨穿着统一亮眼的服装,红绸翻飞如流动的霞光,扇子开合似绽放的花朵,踏着《最炫民...

广场舞 离别草原

清晨六点半,城市中心的广场已铺开一片流动的色彩,音响里飘着《套马杆》的旋律,七十岁的萨仁阿姨站在队伍前排,手臂划出弧线时,指尖仿佛还带着草原的风,她转身的幅度比其他舞友更大,裙摆扬起的弧度里,藏着呼伦...

.玛尼情歌广场舞

在青海玉树的草原上,四川甘孜的村落旁,一种融合了藏族传统情歌与广场舞形式的健身活动正悄然兴起,它被当地人亲切地称为“玛尼情歌广场舞”。“玛尼”源于藏传佛教文化中刻有六字真言的玛尼石,象征着祈福与吉祥;...