年响舞蹈视频有何魅力?舞姿如何传递浓浓年味?

在短视频浪潮席卷的当下,“年响舞蹈视频”逐渐成为横跨多个年龄层的现象级内容,它以“年”为时间锚点,用“响”定义节奏内核,将传统节庆的仪式感与现代舞蹈的活力相融合,通过镜头语言传递出对时光流转的礼赞与对生活热爱的呐喊,这类视频不仅塑造了新的节日文化符号,更在社交媒体裂变式传播中,构建起一个集情感共鸣、文化认同与娱乐互动于一体的独特场域。

创作背景:从“年俗”到“年响”的基因重组

“年响舞蹈视频”的诞生,离不开三重动力的交织,其一,传统节庆文化的现代化转型需求,随着城市化进程加快,春节、元旦等传统节日的“年味”逐渐被稀释,年轻一代对“过年”的情感连接亟待新的载体,舞蹈作为一种跨越语言的艺术形式,天然具备传递节日氛围的潜力,而“响”字则强化了其动态属性——无论是锣鼓声、爆竹声还是欢笑声,都通过肢体动作被具象化,让“年味”从抽象概念变为可感知的视听体验。

其二,短视频平台的媒介特性催化,抖音、快手等平台的算法推荐机制,为“年响舞蹈视频”提供了精准的流量入口;15秒至3分钟的时长适配,降低了创作门槛;而“合拍”“挑战赛”等功能,则激发了用户的二次创作热情,2023年春节前夕,某平台发起“年响舞接力”活动,短短一周内吸引超500万用户参与,单条视频最高播放量破亿,形成了“头部带量、长尾传播”的效应。

其三,Z世代的文化表达诉求,当代年轻人倾向于用“轻量化、强互动、有态度”的方式参与文化消费。“年响舞蹈视频”打破了传统年俗的严肃框架,融入街舞、爵士、国风等多元舞种,甚至加入表情包、特效等网络元素,让“过年”从“被动应酬”变为“主动表达”——通过舞蹈编排传递对家人的祝福、对过去的归纳、对未来的期许,实现了“仪式感”与“个性化”的统一。

主题内涵:时间节点上的生命律动

“年响舞蹈视频”的核心魅力,在于它精准捕捉了“年”这一特殊时间节点的集体心理:辞旧迎新的仪式感、家人团聚的温暖感、对未来的憧憬感,其主题可细分为三类:

一是“辞旧迎新”的仪式重构。 这类视频常以“倒计时”“钟表”“日历”等符号为视觉线索,通过动作的快慢对比表现“时光流逝”与“希望新生”,某热门视频中,舞者从缓慢的“揉肩”“舒展”动作开始,象征一年的疲惫与沉淀,随后节奏逐渐加快,加入跳跃、旋转等爆发性动作,配合“新年快乐”的画外音,完成从“旧”到“新”的视觉转喻。

二是“团圆共生”的情感叙事。 家庭场景是“年响舞蹈视频”的高频载体,父母与子女、祖孙三代共同起舞的画面,既传递了亲情温暖,也暗含代际文化的融合,有视频让奶奶跳广场舞基础步法,孙子加入街舞的律动,母亲则以古典舞的身段串联其中,三种看似冲突的舞蹈风格在同一空间和谐共生,成为“家和万事兴”的生动注脚。

三是“祈福纳祥”的文化转译。 传统年俗中的“贴春联”“包饺子”“舞龙舞狮”等元素,被解构为舞蹈动作的创意素材,舞者用手臂模仿“龙”的盘旋,用脚步踩出“福”字的笔画,或以“包饺子”的揉捏动作配合歌词“好运连连”,让民俗符号从“静态仪式”变为“动态语言”,既保留了文化根脉,又赋予其新的解读可能。

舞蹈风格与动作设计:传统与现代的“响”度融合

“年响舞蹈视频”的舞蹈语言呈现出“多元拼贴、节奏鲜明”的特点,传统舞种的庄重与现代舞种的自由在此碰撞,形成独特的“年味”节奏,以下是其主要风格及动作设计特点:

| 风格类型 | 代表动作 | 音乐元素 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 传统民俗融合型 | 秧歌步(扭腰摆臂)、腰鼓击打(模拟鼓点)、舞龙托举(团队配合) | 唢呐、锣鼓、民乐remix版 | 对传统的敬畏、节庆的热烈 |

| 现代街舞重组型 | Popping(肌肉震动表达“爆竹”)、Locking(定格动作模拟“贴春联”)、Breaking(旋转象征“年轮”) | 电子节拍+传统旋律采样 | 年轻人的活力、对创新的突破 |

| 国风叙事型 | 水袖舞(挥动间呈现“旧时光”)、踏歌步(轻盈跳跃呼应“新年新气象”) | 古筝、笛子与现代流行乐的慢板混搭 | 对岁月的温柔回望、对未来的诗意期许 |

| 互动搞笑型 | 模仿长辈拜年姿势、突然“冻结”配合“新年到”字幕、集体“踩脚”搞笑互动 | 洗脑神曲+搞笑音效(如“咻~”“biu biu”) | 节日的轻松氛围、拉近距离的幽默感 |

这种风格融合并非简单叠加,而是以“年”的情感内核为逻辑主线:传统元素提供文化认同感,现代元素增强传播穿透力,搞笑元素则降低参与门槛,最终让不同审美偏好的用户都能在视频中找到共鸣点。

传播路径:从“流量爆款”到“文化符号”的跃迁

“年响舞蹈视频”的传播呈现出“平台发酵—破圈扩散—文化沉淀”的三阶段路径。

在平台发酵阶段,素人创作者凭借对生活的敏锐观察成为内容生产的主力,一位普通上班族拍摄的全家“年响舞”,因真实自然的互动和接地气的动作设计,意外登上平台热榜,随后被官方账号转发,引发“全家一起跳年响舞”的话题挑战。

破圈扩散阶段,明星、KOL的加入加速了传播广度,2024年春节,某流量明星在个人账号发布“年响舞”翻跳视频,24小时内点赞破3000万,带动其粉丝群体创作超10万条二创内容;地方文旅部门也借此契机,将本地特色年俗(如东北二人转、安塞腰鼓)融入“年响舞”,推出“城市年味挑战”,既推广了地域文化,也为视频注入了差异化内容。

文化沉淀阶段,部分优质“年响舞蹈视频”从“短期热点”变为“长期符号”,某高校学生创作的“校园年响舞”,因将教室、图书馆等场景与舞蹈结合,成为每年毕业季的“保留节目”;甚至有家庭将“年响舞”列为春节固定仪式,通过逐年拍摄形成“家庭成长影像志”,让视频超越娱乐功能,成为情感传承的载体。

文化价值:在“舞动”中重建年味的当代意义

“年响舞蹈视频”的文化价值,体现在对“年味”的创造性转化与对集体情感的数字化连接。

它激活了传统节庆文化的当代生命力,当秧歌步遇上街舞,当唢呐混搭电子乐,传统文化不再是博物馆里的“标本”,而是融入日常生活的“活态基因”,年轻用户在模仿动作的过程中,会主动了解“秧歌起源于明清”“锣鼓声驱逐年兽”等背景知识,实现“娱乐体验”到“文化认知”的自然过渡。

它构建了跨代际的情感沟通桥梁,在“年味变淡”的讨论中,代际差异常被视为核心矛盾——长辈觉得“过年没仪式感”,年轻人觉得“过年没意思”。“年响舞蹈视频”通过“共同创作”的方式,让长辈在参与中理解年轻人的表达逻辑,年轻人在互动中感受传统的温度,有家庭在拍摄时,爷爷主动提议加入“舞狮”动作,孙子则教他用手机剪辑特效,这种协作过程本身就是对“团圆”最好的诠释。

技术赋能与内容深耕的双向驱动

随着元宇宙、AI虚拟人等技术的发展,“年响舞蹈视频”有望在形式与内涵上实现突破,技术上,AR虚拟背景可让用户“穿越”到故宫、长城等地标场景跳年响舞;AI动作生成功能能根据用户体型、舞姿自动适配难度,进一步降低创作门槛,内容上,或可探索“年响舞+公益”“年响舞+非遗”等方向,如通过跳年响舞为乡村学校捐赠年货,或邀请非遗传承人教授传统舞步,让视频的社会价值进一步延伸。

相关问答FAQs

Q1:“年响舞蹈视频”与传统节日舞蹈(如春晚舞蹈)有什么本质区别?

A:两者在功能、受众和创作逻辑上存在显著差异,传统节日舞蹈(如春晚舞蹈)更侧重“舞台化呈现”,由专业团体编排,强调艺术性和观赏性,受众以被动观看为主;而“年响舞蹈视频”核心是“大众化参与”,由素人创作者主导,强调互动性和个性化,受众既是生产者也是传播者,春晚舞蹈追求“宏大叙事”,年响舞蹈视频则聚焦“微观情感”——前者是“给全国人民看的表演”,后者是“给自己和家人看的记录”。

Q2:普通人如何参与“年响舞蹈视频”创作?有哪些实用技巧?

A:普通人参与创作可分三步:第一步“选主题”,结合自身经历(如家庭团聚、工作归纳)确定情感方向;第二步“编动作”,不必追求复杂技巧,可提取1-2个核心动作(如“拜年手势”“烟花绽放手势”),配合音乐节奏重复强化;第三步“拍剪辑”,利用手机防抖功能保证画面稳定,加入贴纸、字幕等元素增强趣味性,时长控制在30秒-1分钟为宜,关键技巧是“真实感”——自然流露的表情、生活化的场景(如厨房、客厅)比专业舞台更易引发共鸣。

相关文章

舞蹈视频摇摆style是什么?为何能成为爆款舞蹈趋势?

舞蹈视频中的“摇摆style”是一种充满活力与自由气息的舞蹈表现形式,它起源于20世纪30年代的美国爵士乐时代,随着摇摆乐的兴起而流行,并在现代舞蹈视频中不断演变与创新,这种风格的核心在于“摇摆”的动...

春晓男生舞蹈视频

春晓男生舞蹈视频自发布以来,便在各大社交平台掀起热潮,成为现象级的文化传播事件,这支由高校男生舞团“晨曦社”创作的作品,以古诗《春晓》为灵感内核,融合现代街舞与古典舞元素,通过充满生命力的肢体语言,诠...

南阳老年舞蹈视频为何这么火?背后有何感人故事或独特魅力?

南阳,这座楚汉文化交织的历史名城,如今正因老年舞蹈视频的热度焕发新的生机,在短视频平台上,“南阳老年舞蹈”已成为一个高频标签,镜头下,一群平均年龄超65岁的舞者,用整齐的步伐、灿烂的笑容,将寻常的广场...

舞蹈大赛济公视频

在近年来各类舞蹈赛事的舞台上,传统IP与现代舞种的碰撞总能成为焦点,其中以“济公”为主题的舞蹈表演视频尤为引人注目,这类作品往往以中国传统文化中的经典形象为核心,通过编舞者的创新解读,将济公“疯癫济世...

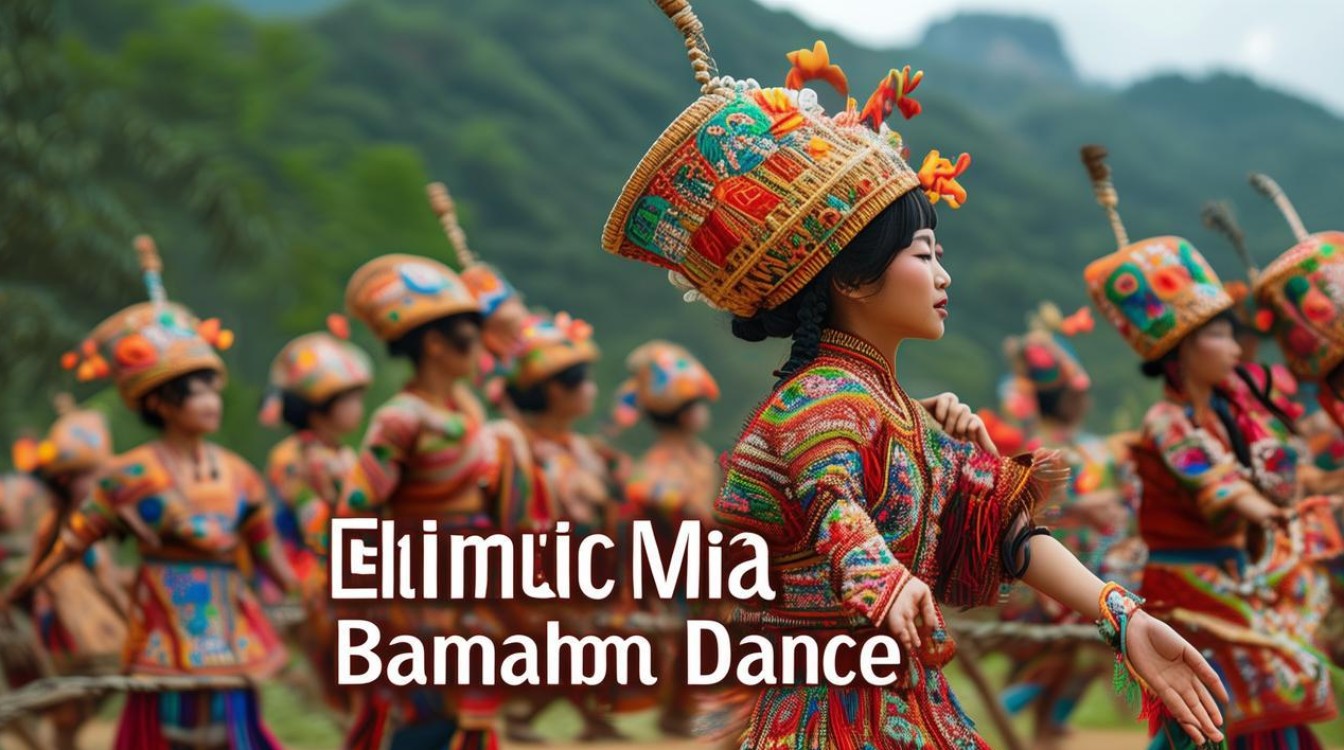

苗族簸箕舞蹈视频

苗族作为中国历史悠久的少数民族,其舞蹈文化如同璀璨的星辰,在中华艺术宝库中闪耀着独特的光芒,苗族簸箕舞蹈以其鲜明的民族特色、浓郁的生活气息和深厚的文化底蕴,成为连接传统与现代的文化符号,随着短视频平台...

到永远舞蹈视频里藏着怎样的永恒舞姿故事?

到永远舞蹈视频是一部以“永恒”为精神内核的舞蹈影像作品,通过肢体语言与视觉叙事的深度融合,传递出超越时间与空间的情感力量,作品自上线以来,不仅凭借细腻的艺术表达引发广泛共鸣,更成为探讨“永恒”主题的舞...