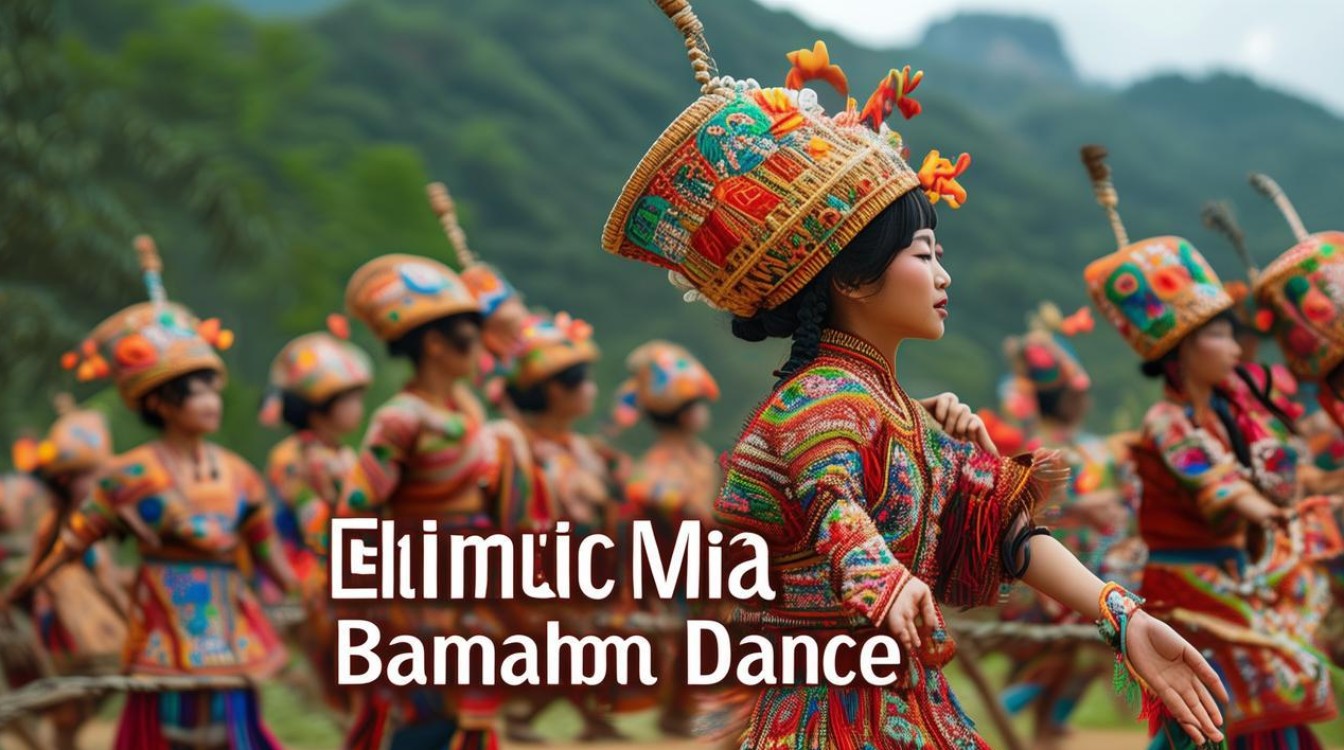

民族传统动作融入搞笑舞蹈,视频里藏着哪些笑点密码?

在短视频平台蓬勃发展的今天,“民族搞笑舞蹈视频”逐渐成为一股不可忽视的文化潮流,这类视频将传统民族舞蹈与现代搞笑元素巧妙融合,既保留了民族文化的独特魅力,又通过幽默诙谐的表达方式吸引了大批年轻观众,从东北秧歌的“魔性改编”到傣族孔雀舞的“社恐版本”,从蒙古族顶碗舞的“意外翻车”到藏族锅庄舞的“方言解说”,民族搞笑舞蹈视频以轻松娱乐的形式,让传统文化“活”了起来,走进了大众的日常生活。

民族搞笑舞蹈视频的核心魅力在于对传统民族元素的“创造性转化”,我国是多民族国家,各民族舞蹈风格迥异:傣族的孔雀舞柔美灵动,蒙古族的顶碗舞豪迈奔放,藏族的锅庄舞热情欢快,维吾尔族的赛乃姆舞轻盈旋转……这些传统舞蹈承载着民族的历史记忆和文化符号,而在搞笑视频中,它们被赋予了新的时代内涵,某位博主将傣族孔雀舞的经典手势与“比心”“点赞”等现代网络动作结合,演员身着简化的孔雀服,手持塑料扇子,在竹林中“一本正经地搞笑”,既保留了孔雀舞的“三道弯”体态特征,又通过夸张的表情和动作制造反差萌,让原本需要深厚功底才能驾驭的舞蹈变得轻松有趣,再如,内蒙古的创作者将蒙古族安代舞的甩袖动作与“科目三”的魔性步伐结合,牧民穿着传统蒙古袍,在草原上跳起“安代版科目三”,马头琴的旋律配上电子音乐,传统与现代的碰撞产生了奇妙的化学反应,视频播放量迅速破亿,甚至带动了当地旅游热。

搞笑手法的多元化融合,是这类视频“出圈”的关键,创作者们不再局限于单一的“动作夸张”,而是通过剧情反转、方言配音、道具反差等丰富形式,让笑点自然流淌,有视频呈现“彝族阿诗玛模仿群舞表演”,演员们身着鲜艳的民族服饰,动作整齐划一,突然一阵风吹过,头饰上的流苏缠在一起,众人手忙脚乱地“解围”,最后相视一笑继续跳舞——这种“意外翻车”的剧情,既展现了民族人民的乐观豁达,又让观众在真实感中会心一笑,还有的创作者擅长“方言玩梗”,比如将苗族芦笙舞配上东北话解说:“这舞跳完能吃三大碗大米饭!”再配上“魔性BGM”,瞬间拉近与观众的距离,让原本陌生的民族舞蹈变得亲切有趣,互动挑战也是重要手段,比如发起“模仿佤族木鼓舞挑战”,网友用扫帚、脸盆等道具代替木鼓,跳起“家庭版”木鼓舞,既降低了参与门槛,又引发了UGC创作热潮,形成病毒式传播,以下是常见搞笑手法及其效果的具体梳理:

| 搞笑手法 | 典型案例 | 效果 |

|---|---|---|

| 反差萌 | 傣族姑娘穿着传统筒裙跳女团舞,动作从柔美突然切换到“卡点甩头” | 打破观众对民族舞蹈“严肃刻板”的印象,形成“反差笑点” |

| 剧情反转 | 彝族阿诗玛模仿群舞表演,突然被同伴绊倒,淡定起身拍拍裙子继续跳 | 用意外情节制造真实感,展现民族人民的乐观豁达 |

| 方言配音玩梗 | 苗族芦笙舞配上东北话解说“这舞跳完能吃三大碗大米饭”,配“魔性BGM” | 用方言的亲切感拉近与观众距离,网络热梗增强传播性 |

| 互动挑战 | 发起“模仿佤族木鼓舞挑战”,网友用扫帚、脸盆等道具代替木鼓,跳起“家庭版” | 降低参与门槛,引发UGC创作,形成病毒式传播 |

民族搞笑舞蹈视频的走红,本质上是文化传播方式的创新,在快节奏的现代社会,年轻人对传统文化往往“敬而远远之”,觉得其“高冷”“枯燥”,而搞笑视频通过“轻量化”的表达,将民族文化的核心要素(如服饰、动作、音乐)包装成易于接受的“文化零食”,某视频中,藏族小伙穿着藏袍跳“科目四”,将锅庄舞的踏步动作与驾考科目的“倒车入库”结合,虽然搞笑,但观众在笑声中记住了藏袍的宽大袖口、藏靴的厚底特征,甚至主动搜索“锅庄舞的起源”,数据显示,某条“蒙古族摔跤舞搞笑版”视频走红后,当地摔跤俱乐部的咨询量增加了30%,传统蒙古袍的电商销量同比增长25%,这类视频也引发了一些争议:有人认为过度娱乐化会消解传统文化的严肃性,甚至可能造成误解,对此,许多创作者表示,他们的初衷是“用年轻人的方式讲好民族故事”,在搞笑之余,会通过字幕、解说等方式补充文化背景,例如在视频开头标注“本舞蹈改编自XX族传统舞蹈XX,道具均为传统工艺制作”,既保证娱乐性,又坚守文化底线。

民族搞笑舞蹈视频的受众主要集中在18-35岁的年轻群体,他们既是短视频的“重度用户”,也是文化传承的“潜在力量”,这类视频之所以能快速传播,离不开短视频平台的算法推荐机制,更契合了当代年轻人的心理需求:他们渴望在快节奏的生活中找到放松和快乐,搞笑视频恰好满足了这一需求;他们对多元文化充满好奇,希望通过轻松的方式了解不同民族的风土人情,从传播逻辑看,这类视频实现了“情感共鸣—文化好奇—主动传播”的闭环:观众被搞笑情节逗笑(情感共鸣),进而对视频中呈现的民族元素产生好奇(文化好奇),主动搜索相关信息或参与创作(主动传播),最终形成“娱乐+教育”的双重效果。

民族搞笑舞蹈视频的兴起,是传统文化与现代社会碰撞出的火花,它以幽默为桥,让民族舞蹈从舞台走向生活,从“小众”走向“大众”;以创意为翼,让古老的文化符号焕发出新的生机,随着创作者对民族文化理解的深入和搞笑手法的不断创新,这类视频有望成为传播中华优秀传统文化的重要载体,让更多人在欢笑中感受民族文化的魅力,增强文化自信。

FAQs

-

民族搞笑舞蹈视频是否会对传统文化造成误解?

答:部分过度娱乐化或存在刻板印象的视频可能引发误解,但优质创作者会在搞笑之余准确呈现文化内核,并通过字幕、解说补充背景,观众若仅停留在“笑”的层面,可能产生片面认知,但若因视频引发对民族文化的主动探索,反而能深化了解,关键在于创作者是否尊重文化本质,以及观众是否带着“好奇”而非“猎奇”的心态观看。 -

如何判断民族搞笑舞蹈视频是否尊重文化?

答:可从三个维度判断:一是“准确性”,服饰、动作、音乐等核心元素是否符合传统,是否有明显歪曲(如将宗教舞蹈改编为低俗内容);二是“态度”,视频是否带有贬低、调侃民族情感的倾向,还是以欣赏和传播为目的;三是“内涵”,是否传递了民族文化的积极精神(如乐观、团结、热爱自然),而非单纯为了博眼球而消解文化价值。

相关文章

2017姐妹舞蹈视频藏着怎样的青春故事?

2017年,随着短视频平台的崛起,“姐妹舞蹈视频”成为当年互联网文化中极具代表性的流行符号,从校园里的青涩组合到家庭中的温馨互动,从专业舞者的创意改编到普通网友的即兴发挥,无数姐妹通过镜头记录下共同起...

心愿歌曲舞蹈视频

心愿,是人类内心最柔软也最坚定的力量,它可以是孩童对一颗糖果的渴望,是游子对归家的期盼,是创作者对梦想的执着,更是每个人对爱与美好的向往,而当心愿与歌曲、舞蹈相遇,便催生出一种极具感染力的艺术形式——...

女人为何永远舞蹈?视频背后藏着怎样的坚持?

在视觉艺术的多元表达中,舞蹈始终以其独特的肢体语言承载着人类最原始的情感与精神力量,而“女人永远舞蹈视频”这一主题,则聚焦于女性通过舞蹈所展现的永恒生命力——它无关年龄、地域或时代,而是女性在时光流转...

送福星舞蹈视频

在中国传统文化中,“福星”承载着人们对美好生活的向往与祈愿,是吉祥、福气与幸福的象征,近年来,随着“国潮”兴起与传统文化的创新传播,“送福星舞蹈视频”逐渐成为短视频平台上的热门内容,这类视频以舞蹈为载...

苗族簸箕舞蹈视频

苗族作为中国历史悠久的少数民族,其舞蹈文化如同璀璨的星辰,在中华艺术宝库中闪耀着独特的光芒,苗族簸箕舞蹈以其鲜明的民族特色、浓郁的生活气息和深厚的文化底蕴,成为连接传统与现代的文化符号,随着短视频平台...

为何全民共舞视频能点燃全民舞蹈热情?

在短视频平台蓬勃发展的当下,“舞蹈全民共舞视频”已成为一种现象级的文化传播形态,这类视频通常以简单易学的舞蹈动作为核心,通过线上线下联动,吸引不同年龄、职业、地域的普通民众共同参与,形成“人人皆可舞,...