王广场舞为何能成为街头巷尾最热闹的风景?

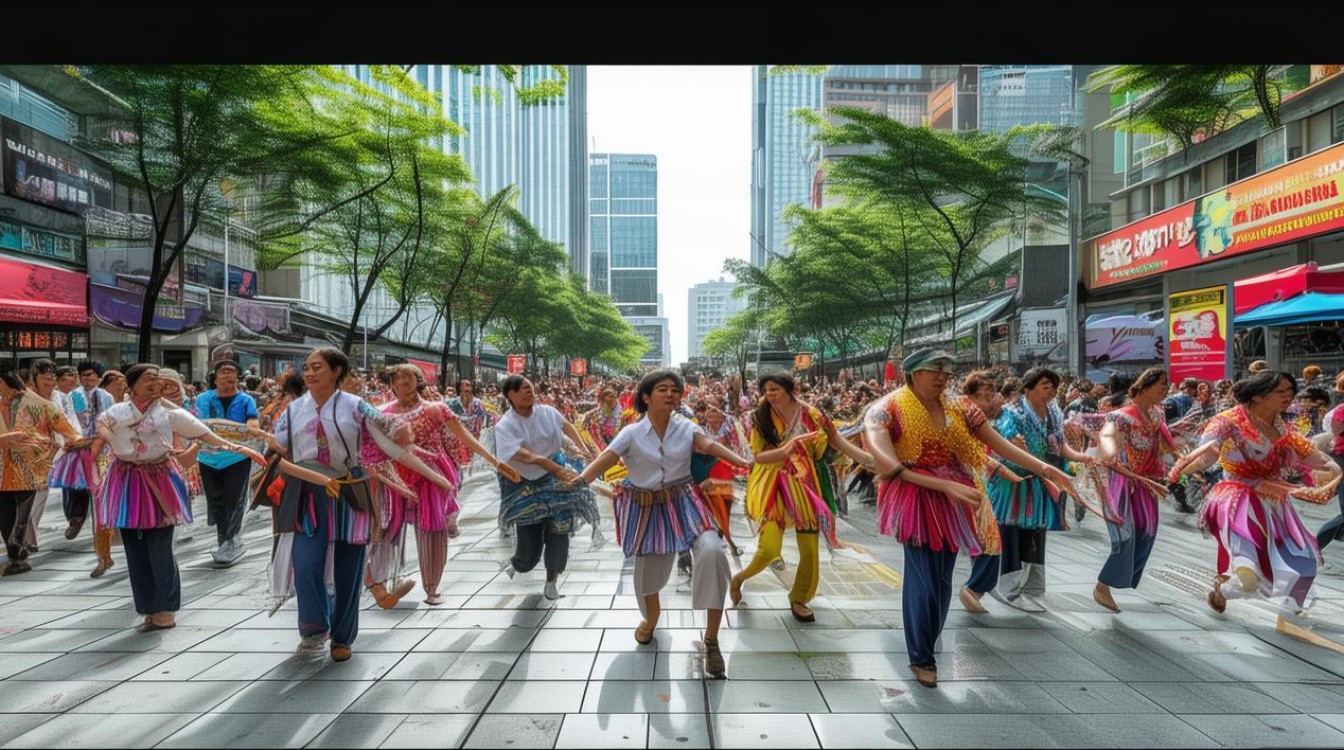

从清晨的社区公园到傍晚的广场空地,广场舞以其独特的活力融入城市生活,而“王广场舞”便是这一现象中极具代表性的存在,它不仅是一支支舞蹈的集合,更承载着特定群体的生活记忆与社会价值,成为观察中老年群体生活状态与文化需求的重要窗口。

起源与发展:从自发组织到社群化运作

“王广场舞”的起源与大多数广场舞团队类似,最初往往由几位热爱舞蹈的阿姨自发组织,以“王阿姨”(团队核心发起人)为例,她退休前是单位文艺骨干,擅长编排舞蹈,2015年,她发现社区缺乏适合老年人的集体活动,便在小区广场摆起便携音箱,带领几位邻居跳简单的健身操,起初仅有三五人参与,但随着舞蹈动作的舒展和氛围的热烈,参与者逐渐增多,从邻居扩展到周边社区,甚至吸引了其他街道的爱好者。

经过近十年的发展,“王广场舞”已从松散的小团体发展为规范化管理的社群,团队建立了微信群用于通知活动、分享视频,制定了《团队公约》(如准时到场、爱护场地、服从指挥等),并推选出财务、音响、安全等负责人,形成“自我管理、自我服务”的运作模式,核心成员从最初的3人扩展到12人,平均年龄62岁,最大的78岁,他们不仅负责教学新舞,还承担着团队活动的策划与协调工作。

组织形式与活动特点:包容性与规范性并存

“王广场舞”的组织形式兼具灵活性与规范性,其活动特点可概括为“三固定、一灵活”。

“三固定”

- 固定时间:每日清晨6:30-7:30(夏季)、7:00-8:00(冬季),傍晚18:30-19:30(全年),雷打不动,形成成员生活的“生物钟”。

- 固定地点:以社区中心广场为主阵地,遇雨天或极端天气则转至社区老年活动中心室内场地。

- :每日活动分为“热身-基础动作练习-新舞教学-自由合练”四部分,基础动作练习巩固旧舞,新舞教学每周更新1-2首(以节奏明快、动作简单的广场舞、民族舞为主,如《小苹果》《最炫民族风》《火红的萨日朗》等)。

“一灵活”

灵活参与:成员可根据自身情况选择只参加清晨或傍晚时段,无需强制到勤;对行动不便的老人,团队还组织“上门教学”,由核心成员轮流到家中指导。

团队对不同年龄、不同基础成员的包容性极强,数据显示,团队80名正式成员中,55-65岁占比60%,66-75岁占比35%,75岁以上占比5%;其中30%为“零基础”学员,从“手脚不协调”到“能完整跳完一支舞”平均仅需2周,为帮助新人快速融入,团队会安排“老带小”结对子,由熟练成员一对一指导动作细节。

社会功能:从“健身”到“赋能”的多维价值

“王广场舞”早已超越“强身健体”的单一功能,成为中老年人社交、情感、自我实现的重要载体。

健康促进:身体的“轻龄化”

长期参与广场舞的成员普遍反映,心肺功能、肢体协调性得到改善,高血压、关节炎等慢性病发病率降低,团队每年组织一次“健康体检日”,联合社区卫生服务中心为成员测量血压、血糖,并邀请医生讲解“运动与养生”知识,72岁的李阿姨患有轻度骨质疏松,坚持跳舞两年后,骨密度检测结果较之前提升10%,她笑着说:“以前爬三楼都喘,现在能跳完一整支《站在草原望北京》!”

社交重构:孤独的“消解剂”

对于空巢老人、退休职工而言,“王广场舞”是重要的社交平台,团队建立了“生日会”“节日联欢”等传统:每月为当月过生日的成员集体庆生,春节组织“家庭春晚”,成员自编自演小品、歌舞,甚至邀请子女共同参与,68岁的张阿姨丈夫早逝,子女在外地工作,她曾长期独居,“加入广场舞后,认识了十几个姐妹,每天一起跳舞、聊天,心里亮堂多了”。

文化传承:传统的“活态载体”

团队在舞蹈编排中融入地方文化元素,如将陕北秧歌、蒙古舞、扇子舞等传统舞蹈与广场舞结合,既保留了艺术精髓,又降低了学习门槛,2023年,团队编排的《非遗广场舞串烧》在区级“老年文化艺术节”中获二等奖,成员们穿着传统服饰表演,让更多年轻人了解非遗文化。

社区治理:基层的“粘合剂”

“王广场舞”积极参与社区事务:在垃圾分类宣传中,成员们编排快板舞《垃圾分类我先行》;在文明城市创建中,主动承担广场卫生清扫、文明劝导工作;疫情期间,团队还组织“广场舞云打卡”,成员在家录制跳舞视频,互相鼓励保持积极心态,社区主任评价:“王阿姨的团队不仅是‘舞者’,更是社区治理的‘好帮手’。”

挑战与应对:在争议中寻求平衡

尽管“王广场舞”深受欢迎,但也面临“噪音扰民”“场地冲突”等争议,对此,团队探索出“三步走”解决方案:

- 源头降噪:将音响音量控制在60分贝以内(相当于普通室内交谈声),使用定向音响减少声波扩散;夏季改为清晨6:00后活动,避开居民午休时段。

- 场地协商:与社区居委会、物业签订《场地使用协议》,明确活动范围与时间,主动让出广场中心区域供儿童、晨练者使用,实现“错峰共享”。

- 沟通破冰:定期召开“居民-团队”座谈会,发放《噪音调查问卷》,对周边受影响居民上门致歉并赠送小礼品(如团队手绘的舞蹈明信片),用真诚化解矛盾。

团队还面临“成员老龄化”“创新不足”等挑战,对此,核心成员计划开设“短视频剪辑班”,教成员用手机记录舞蹈瞬间,在抖音、快手平台分享生活;尝试与年轻舞蹈团队合作,引入流行街舞、国风舞等元素,吸引更多中老年人加入。

未来展望:从“广场”到“更广阔的舞台”

随着老龄化社会加剧和全民健身战略推进,“王广场舞”有望发挥更大价值,可探索“政府+社会组织+社区”合作模式,由文体部门提供专业指导,社区提供场地支持,社会组织协助运营,打造标准化广场舞示范团队;可通过“线上+线下”融合,让行动不便的老人也能“云参与”,甚至组织跨区域交流赛,让“王广场舞”成为连接城乡、传递温暖的纽带。

正如王阿姨常说的:“我们跳的不是舞,是日子,是精气神。”在欢快的节奏中,“王广场舞”不仅让中老年人的身体“动”起来,更让他们的精神“活”起来,成为新时代老年人积极生活、主动参与社会的生动注脚。

相关问答FAQs

问题1:加入“王广场舞”需要舞蹈基础吗?有没有年龄限制?

解答:完全不需要舞蹈基础!团队从最基础的踏步、摆臂动作教起,即使“零基础”也能快速跟上,年龄方面,只要身体健康、能独立行走,原则上无上限——目前团队最年长的成员78岁,最小的45岁(子女陪同的“年轻阿姨”),欢迎所有热爱生活、想锻炼身体的朋友加入。

问题2:“王广场舞”如何解决与周边居民的噪音矛盾?有没有具体措施?

解答:团队通过“降音量、调时段、强沟通”三方面解决噪音问题:一是使用定向音响,音量严格控制在60分贝以内(相当于正常交谈声);二是夏季活动时间调整为清晨6:00-7:00(避开午休),冬季傍晚18:30-19:30(不影响居民休息);三是每月主动与周边居民沟通,发放《满意度调查表》,对反馈及时调整,团队还组织“开放日”,邀请居民观看表演,增进理解,目前周边居民支持率达95%以上。

相关文章

美丽的我广场舞,舞动如何诠释女性的美丽与自信?

清晨六点半,城市还浸在薄雾里,公园的空地上已经响起了熟悉的音乐节奏,张阿姨踩着轻快的步子,手里拎着水杯,笑着和同行的伙伴打招呼:“今天穿这件红舞衣,精神不?”七十岁的她,鬓角虽已染上霜色,眼睛却亮得像...

冲冲冲广场舞为何能成为街头最火健身风?

广场舞,曾一度被贴上“大妈专属”的标签,却在近年悄然完成了一场“逆龄生长”的蜕变,清晨的公园、傍晚的广场,熟悉的旋律不再只是《最炫民族风》,而是融入了K-pop、电子乐甚至摇滚的混搭节奏;整齐划一的动...

对唱广场舞为何能成为广场舞中最受欢迎的新形式?

对唱广场舞是近年来在传统广场舞基础上演变出的一种新型群体健身活动,它以“对唱”为核心特色,将双人或多人的互动对唱与广场舞的基本步法、队形变化相结合,既保留了广场舞的健身属性,又通过音乐与动作的配合增强...

广场舞情歌为何火辣辣引热议?

广场舞作为中老年群体日常生活中的重要社交与文化活动,早已超越了单纯的“锻炼身体”范畴,成为情感表达、邻里互动、文化传承的重要载体,而在广场舞的音乐选择中,“情歌”始终占据着核心地位,尤其是“火辣辣”风...

广场舞大全里的简单易学舞步有哪些?新手学起来容易吗?

广场舞作为一项集健身、社交与娱乐于一体的群众性运动,近年来在全国范围内迅速普及,尤其受到中老年群体的喜爱。“简单易学”是吸引初学者的核心要素,无论是刚接触广场舞的新手,还是希望轻松锻炼身体的爱好者,都...

财神驾到广场舞,是祈福仪式还是健身新潮流?

在当代中国城乡的公共空间里,广场舞早已超越了单纯的体育锻炼范畴,演变为一种承载民俗文化、凝聚社区情感、丰富大众生活的社会现象,而当传统财神文化这一极具中国特色的吉祥符号与广场舞相遇,“财神驾到广场舞”...