舞蹈探海视频,舞者如何用肢体潜入海底奇境?

舞蹈探海视频,作为一种将舞蹈艺术与海洋场景深度跨界融合的创新视觉形式,近年来逐渐成为艺术表达与文化传播的新载体,它并非简单的“舞蹈+海洋”场景叠加,而是通过编舞的巧思、镜头的叙事与海洋的动态美学,构建出一种既具肢体张力又蕴含自然哲思的沉浸式体验,这类视频通常以海洋(或模拟海洋场景的空间)为舞台,舞者的身体成为流动的线条,与浪花的起伏、光影的变幻、海洋的呼吸形成对话,最终传递出对生命、自然或人性的深层思考。

创作背景与灵感:从海洋到肢体的转译

舞蹈探海视频的诞生,离不开创作者对海洋的原始敬畏与对舞蹈边界的突破欲望,海洋作为地球上最古老、最神秘的存在,其广阔无垠、变幻莫测的特性,本身就为艺术创作提供了丰富的意象——浪花的涌动似肢体的伸展,潮汐的退如呼吸的节奏,深海的静谧则隐喻着内心的孤独与探索欲,现代编舞家们不再满足于传统舞台的局限,试图将舞蹈“放归”自然,而海洋恰好能提供独一无二的动态背景:无论是真实的海浪、礁石,还是通过光影、布景模拟的“水下空间”,都能与舞者的肢体动作产生奇妙的化学反应。

生态保护意识的觉醒也为这类视频注入了社会意义,当海洋污染、珊瑚白化等问题日益严峻,创作者们希望通过舞蹈探海这种富有感染力的形式,让观众在欣赏艺术的同时,感受到海洋的生命力,从而唤起对自然的关注与保护欲,部分视频会特意融入珊瑚、鱼群等海洋生物元素,通过舞者与它们的“互动”,传递“共生”与“敬畏”的主题。

视觉呈现与拍摄技术:构建“水下梦境”

舞蹈探海视频的核心魅力,在于其独特的视觉语言,这种视觉效果的实现,离不开拍摄技术与场景设计的深度融合,常见的拍摄手法与技术特点可归纳如下:

| 拍摄技术 | 技术特点 | 视觉表现 |

|---|---|---|

| 水下摄影 | 使用防水相机、水下housing,配合水下灯光(如LED灯棒、柔光箱),克服水的折射与色差。 | 展现舞者与水流的互动,肢体动作在水中呈现慢悠悠的漂浮感,发丝、衣物的飘动如海草般自然。 |

| 航拍与延时摄影 | 无人机从高空俯拍海洋全景,结合延时摄影记录浪花、云层的动态变化。 | 将舞蹈的“微观动态”与海洋的“宏观壮阔”结合,形成“天地为舞台”的史诗感。 |

| 特殊光影设计 | 利用自然光(如日出、日落时的金色光线)或人工光(如蓝色、紫色冷光)模拟海洋氛围。 | 营造或神秘、或温暖、或深邃的视觉基调,例如逆光拍摄下舞者的剪影与波光粼粼的海面交融。 |

| 场景模拟与后期合成 | 在影棚搭建“海洋场景”(如使用蓝色纱幔、投影仪模拟海水流动),通过后期合成加入真实海洋素材。 | 突破真实拍摄的场地限制,实现“舞者与鲸鱼共舞”“浪花托起身体”等超现实画面。 |

在舞蹈探海视频《深蓝之舞》中,创作者采用水下摄影与航拍结合的方式:水下镜头捕捉舞者如海豚般旋转的肢体,水泡从她指尖升腾,与珊瑚的斑斓色彩相映成趣;航拍镜头则从高空俯瞰,舞者在退潮后的沙滩上留下蜿蜒的足迹,远处海平线与天空融为一体,形成“人海合一”的视觉冲击,这种多视角、多层次的镜头语言,让观众仿佛置身于一个既真实又梦幻的海洋世界。

舞蹈编排与海洋元素的融合:让肢体“呼吸”海洋

舞蹈探海视频的灵魂在于舞蹈编排如何“翻译”海洋的语言,编舞者通常会从海洋的动态、质感与象征意义中提取动作元素,让舞者的肢体成为“海洋的延伸”。

动作设计上,模仿海洋生物的运动轨迹是常见手法:如模仿海浪的“起伏与推拉”,舞者的躯干会像浪花一样一波一波地流动;模仿鱼群的“游弋与穿梭”,步伐轻盈且带有方向性的突然转变;模仿章鱼的“缠绕与舒展”,手臂动作则呈现出螺旋状的缠绕与释放,水中的阻力特性也被融入动作——在真实水下拍摄时,舞者需要用更大的力量完成跳跃、旋转,但镜头呈现出的却是“慢动作”般的轻盈,这种“力与美”的反差,成为舞蹈探海独特的视觉符号。

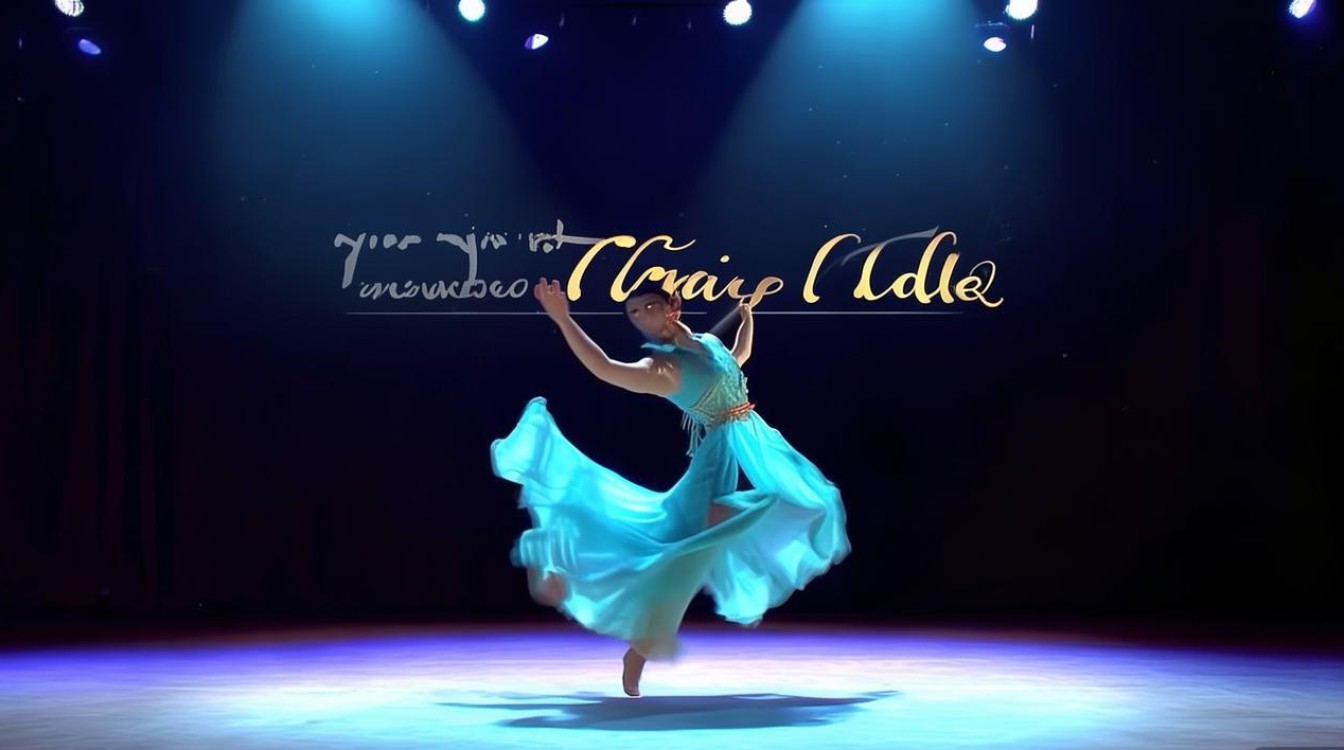

道具与服装同样承载着海洋元素,薄如蝉翼的蓝色纱裙在水中飘动时,如同海水的涟漪;透明的鱼尾道具让舞者化身“人鱼”,增强童话感;而金属质感的配饰则在灯光下模拟阳光照射海面时的粼粼波光,这些道具并非简单的装饰,而是舞肢体的延伸,帮助观众更好地“读懂”海洋的意象。

空间调度也至关重要,在真实海洋场景中,编舞者会利用地形——沙滩的平坦适合表现舒展的群舞,礁石的崎岖则为独舞提供了“障碍与依托”,海水的深浅则让动作从“站立”到“漂浮”自然过渡,而在模拟场景中,通过灯光切割空间、纱幔制造层次,同样能构建出“浅滩-深海-海面”的空间叙事线,引导观众的视线与情绪随之流动。

文化内涵与情感表达:从“美”到“思”的升华

优秀的舞蹈探海视频从不满足于表面的视觉奇观,而是通过肢体与海洋的对话,传递更深层的情感与思考。

它承载着人类对海洋的集体记忆与文化想象,在许多文化中,海洋既是生命的起源(如“生命起源于海洋”的科学假说),也是未知的象征(如古代航海对“海之尽头”的探索),舞蹈探海视频通过舞者的“探索”动作(如伸手触摸远方、俯身贴近海面),将这种原始的探索欲具象化,引发观众对“人与自然关系”的反思:我们是海洋的子民,还是海洋的过客?

它成为个体情感表达的载体,海洋的广阔与深邃,恰好对应人类内心的复杂情感——孤独时,舞者在空旷的海滩上独舞,身影被拉得修长,如同与世隔绝的孤岛;自由时,舞者跃入海中,身体随浪花翻滚,仿佛挣脱了所有束缚;敬畏时,舞者缓缓跪地,双手轻抚水面,眼神中带着对自然的谦卑,这种“以海喻情”的表达,让抽象的情感变得可触可感,跨越语言与文化的障碍,直抵人心。

传播影响与行业价值:跨界融合的新可能

随着短视频平台与社交媒体的兴起,舞蹈探海视频凭借其高颜值、高情感浓度与强视觉冲击力,迅速吸引了大量观众,在抖音、B站等平台,#舞蹈探海# 话题下的视频播放量累计已超亿次,其中不少作品通过“舞者+海洋+治愈”的组合,成为现象级内容,一位舞者在日本冲绳的海滩上拍摄的现代舞视频,凭借舞者与浪花“共舞”的瞬间,不仅收获了千万点赞,还带动了当地“海洋舞蹈体验”旅游项目的兴起。

从行业价值来看,舞蹈探海视频为舞蹈艺术开辟了新的创作维度,传统舞蹈受限于舞台空间,而海洋的动态性、开放性为舞蹈提供了“活舞台”,让肢体动作与自然元素实时互动,创造出“不可复制的瞬间”,它也推动了跨领域的合作:舞蹈家需要学习水下运动技巧,摄影师需要掌握水下摄影技术,编舞者则需要了解海洋生态知识——这种跨界融合不仅丰富了艺术创作的形式,更催生了“舞蹈+环保”“舞蹈+旅游”等新业态,让艺术走出剧场,融入社会生活的更多场景。

相关问答FAQs

Q1:拍摄舞蹈探海视频对舞者的身体条件和技术有哪些特殊要求?

A:舞蹈探海视频对舞者的综合能力要求较高,需要具备扎实的舞蹈基本功(如现代舞、芭蕾或当代舞的技巧),以确保动作的流畅性与表现力;若涉及水下拍摄,舞者还需掌握水下憋气技巧(通常要求能憋气30秒以上)、水中漂浮与控制能力,以及适应水下压力与视线模糊的应变能力;由于海洋场景多变的自然条件(如风浪、水温),舞者还需具备良好的体能与心理素质,以应对长时间户外拍摄或低温环境,部分高难度动作(如水下旋转、跃出水面)甚至需要舞者接受专业的 underwater dance 训练,确保安全与效果。

Q2:舞蹈探海视频在创作时如何平衡艺术表达与生态保护的关系?

A:生态保护是舞蹈探海视频创作中不可忽视的原则,创作者需从“尊重自然”出发,避免对海洋环境造成破坏:拍摄地点选择应避开生态敏感区(如珊瑚礁保护区、海洋生物繁殖区),优先选择对环境影响较小的区域;拍摄过程中需严格遵守“无痕海洋”原则,不随意丢弃垃圾,不使用对水质有害的道具或化妆品(如含化学物质的防晒霜);在内容表达上,可通过镜头语言展现海洋的脆弱性(如塑料污染、珊瑚白化),或通过字幕、旁白呼吁观众关注环保,让艺术成为传递生态理念的媒介,而非对自然的过度消费。

相关文章

木棉舞蹈视频大全里有哪些不同风格的教学和表演内容?

木棉花作为广州市花,素有“英雄花”之称,其热烈奔放、挺拔向上的姿态,常被融入舞蹈创作中,形成独具岭南特色的木棉舞蹈,近年来,随着短视频平台和在线教育的发展,“木棉舞蹈视频大全”成为不少舞蹈爱好者、文化...

送福星舞蹈视频

在中国传统文化中,“福星”承载着人们对美好生活的向往与祈愿,是吉祥、福气与幸福的象征,近年来,随着“国潮”兴起与传统文化的创新传播,“送福星舞蹈视频”逐渐成为短视频平台上的热门内容,这类视频以舞蹈为载...

单色绒花舞蹈视频

单色绒花舞蹈视频是一种将传统绒花工艺与肢体艺术巧妙融合的创新视觉表达,它以极简的色彩语言、流动的动态美学和深厚的文化底蕴,近年来在短视频平台及艺术领域逐渐引发关注,这类视频通常以单一色调(如纯白、墨黑...

危险舞蹈视频教学为何走红?隐患谁来买单?

随着短视频平台的蓬勃发展,各类舞蹈教学内容如雨后春笋般涌现,其中一类以“高难度挑战”“极限动作”为标签的“危险舞蹈视频教学”逐渐进入公众视野,这类视频往往通过快速旋转、高空托举、地面翻滚等极具视觉冲击...

舞蹈视频中节奏的重要性体现在哪里?

节奏是舞蹈的灵魂,是身体动作与情感共鸣的隐形纽带;而舞蹈视频则是这种灵魂的视觉化呈现,通过镜头语言、画面剪辑与动态捕捉,让抽象的节奏变得可感可知,当身体的律动与影像的节奏交织,舞蹈便超越了舞台的局限,...

daddy舞蹈视频盛典中,哪些舞蹈作品堪称年度最值得一看的视觉盛宴?

近年来,随着短视频平台的蓬勃发展,各类舞蹈赛事如雨后春笋般涌现,daddy舞蹈视频盛典”凭借其独特的风格定位与深厚的情感内核,逐渐成为舞蹈爱好者心中极具影响力的年度盛事,这场盛典并非单纯的技巧比拼,更...