民歌老师如何用舞蹈演绎民歌?

在多元文化交融的当下,民歌与舞蹈的跨界融合正通过短视频平台焕发新生,越来越多的民歌老师将传统民歌的韵律与民族舞蹈的肢体语言结合,创作出兼具文化底蕴与视觉美感的舞蹈视频,这类视频不仅成为传承非遗的新载体,更成为连接大众与传统艺术的桥梁,从陕北黄土高原的信天游到云南彩云之南的山歌,从蒙古草原的长调到江南水乡的小调,民歌老师用舞蹈视频为地域文化搭建了“看得见、学得会、传得开”的表达路径,让千年歌谣在新时代的舞台上“舞”出生命力。

民歌老师舞蹈视频的内容特质:传统与创新的共生

民歌老师创作的舞蹈视频,核心在于“以舞载歌,以歌传情”,其内容可拆解为三个维度:文化根基、动作语汇、视觉呈现。

在文化根基上,视频往往扎根于特定地域的民俗土壤,陕北民歌老师常以《山丹丹开花红艳艳》为背景,舞蹈动作融入信天游特有的“颤”“摆”“转”,既模仿黄土高原的沟壑起伏,又传递出陕北人民坚韧豪迈的性格;云南民歌老师则结合《小河淌水》的柔美旋律,舞蹈中融入傣族的“孔雀手”、彝族的“跳步”,通过肢体语言描绘山水间的灵动与爱情的热烈,这种“民歌为魂、舞蹈为形”的创作逻辑,确保了视频的文化真实性,让观众在欣赏舞蹈时,能同步感知到地域文化的温度。

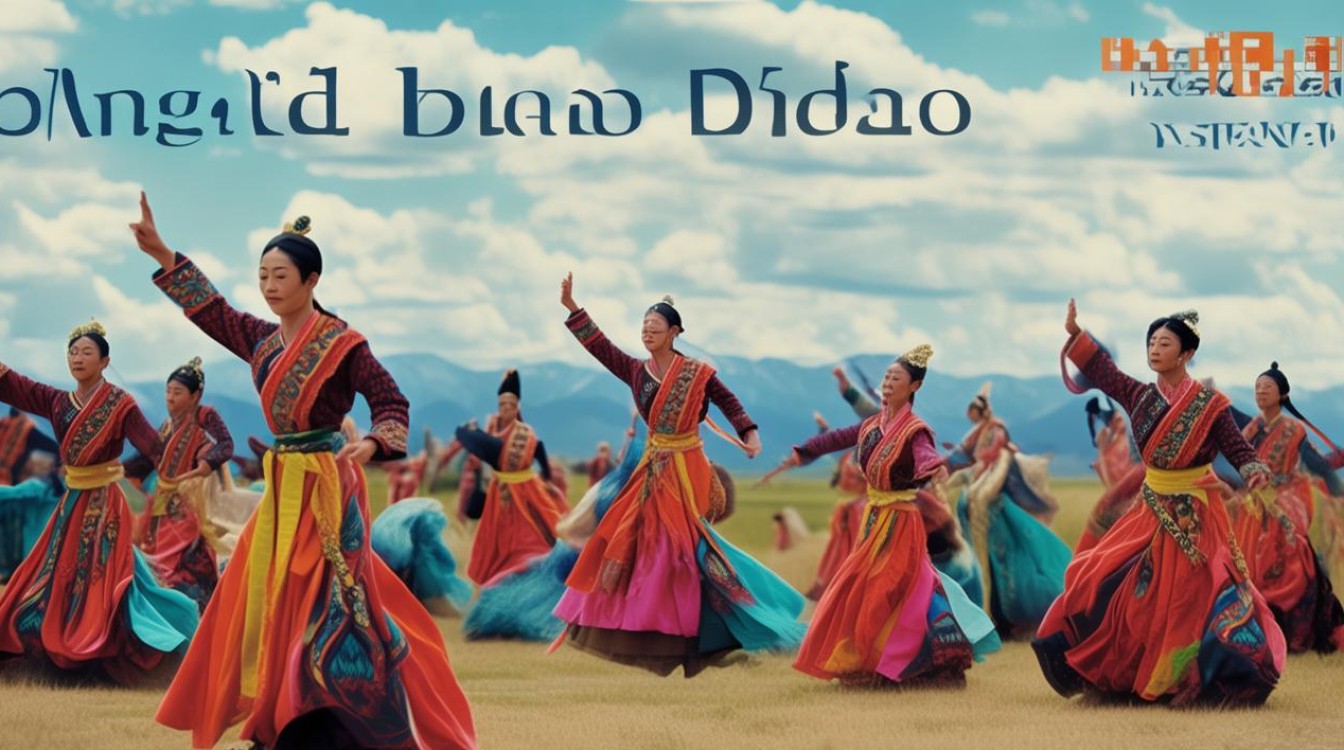

动作语汇的设计上,民歌老师并非简单复刻传统舞蹈,而是对原生态动作进行“现代化转译”,以蒙古族长调民歌舞蹈视频为例,传统“抖肩”“揉臂”等动作被保留,但老师会根据歌曲节奏调整动作幅度——在抒情段落加入缓慢的“肩绕环”,展现草原的辽阔;在欢快段落融入轻快的“马步跳跃”,还原牧民骑马驰骋的场景,这种“传统为基、创新为翼”的处理,既保留了民族舞蹈的辨识度,又降低了学习门槛,让非专业观众也能感受到动作的美感。

视觉呈现层面,视频通过场景、服饰、光影的协同强化文化氛围,内蒙古民歌老师的舞蹈视频常选择草原、蒙古包为背景,演员身着蒙古袍、头戴银饰,蓝天白云与鲜艳服饰形成色彩碰撞;江南民歌视频则多取景古镇水乡,演员身着蓝印花布衫,手持油纸伞,在烟雨朦胧中演绎《茉莉花》的温婉,部分老师还会运用升格拍摄突出动作细节,如陕北安塞腰鼓的“击鼓瞬间”通过慢镜头呈现,让观众看清手腕的发力技巧,兼具观赏性与教学性。

教学应用:从“看热闹”到“学门道”的普惠价值

民歌老师舞蹈视频的教学价值,在于其打破了传统舞蹈教学的时空限制,形成了“线上示范+线下练习”的普惠模式,根据教学目标差异,这类视频可分为三类,各自承载不同的教育功能:

| 视频类型 | 特点 | 适用人群 | 优势 |

|---|---|---|---|

| 基础教学型 | 动作分解细致(如“手位”“步法”单帧演示),配合口令讲解,标注民歌背景知识 | 零基础爱好者、中小学美育 | 降低学习门槛,帮助学员理解“动作为何这样跳”,避免机械模仿 |

| 创新演绎型 | 融合现代舞元素(如街舞的律动、芭蕾的延伸),保留民歌核心情感,强调艺术表现力 | 有一定基础的学员、专业舞者 | 激发创作灵感,探索传统舞蹈的现代表达,推动非遗“活态传承” |

| 文化科普型 | 以“纪录片+舞蹈”形式,介绍民歌起源、民俗故事,穿插舞蹈片段 | 大众观众、文化研究者 | 普及非遗知识,让观众在欣赏舞蹈的同时,理解背后的文化逻辑与民族精神 |

以基础教学型视频为例,某位陕北民歌老师在《兰花花》舞蹈视频中,将“踢腿”“摆胯”等动作拆解为8个步骤,每个步骤停留3秒,并标注“此动作模仿陕北女性挑水时的姿态,体现劳动韵律”,学员通过反复观看视频,不仅能学会动作,还能明白动作背后的生活逻辑,实现“学舞”与“学文化”的双重收获,而创新演绎型视频则更注重突破边界,如某蒙古族老师将长调民歌与电子音乐结合,舞蹈中加入现代舞的地面动作,既保留了“马背民族”的豪情,又赋予传统艺术年轻态的表达,吸引大量年轻观众主动学习。

文化传播:让民歌舞蹈“破圈”的路径探索

民歌老师舞蹈视频的文化传播力,源于其对“传统符号”的现代化重构与多平台分发,在短视频平台,这类视频通过“算法推荐+话题引导”实现精准触达:#民歌舞蹈挑战#、#跟着老师学非遗#等话题累计播放量超亿次,普通用户通过模仿舞蹈视频参与互动,形成“传播-学习-再传播”的良性循环。

地域文化的“出圈”离不开差异化表达,新疆民歌老师的热瓦甫舞蹈视频,通过突出“移颈”“弹指”等标志性动作,让观众快速识别新疆舞蹈特色;而客家山歌舞蹈视频则结合“围屋”场景,用“采茶舞”动作演绎客家女性的勤劳智慧,吸引大量关注地域文化的观众,部分老师还通过“直播教学+线下研学”模式,将线上流量转化为线下文化体验——如组织学员前往民歌发源地,跟随当地艺人学习原生态歌舞,让文化传播从“屏幕”延伸到“土地”。

这类视频在传播中也面临挑战:部分创作者为追求流量过度“娱乐化”,在舞蹈中加入与民歌文化无关的流行元素,导致“形似神散”;部分教学视频动作讲解不专业,易误导初学者,对此,非遗保护专家建议,创作者需在“守正”与“创新”间找到平衡——既要尊重民歌舞蹈的文化内核,也要用当代观众喜闻乐见的形式呈现,让传统艺术真正“活”在当下。

相关问答FAQs

Q1:民歌老师舞蹈视频与专业舞蹈教学视频有何区别?

A1:核心区别在于“文化导向”与“技巧导向”的差异,民歌老师舞蹈视频以民歌文化为灵魂,动作设计紧扣地域民俗,教学时强调“知其然更知其所以然”,如讲解动作时会关联民歌背后的劳动场景、民族情感;而专业舞蹈教学视频(如芭蕾、中国古典舞)更侧重技巧的规范与提升,动作分解强调身体发力方式、舞姿精准度,文化背景仅作为辅助信息,民歌老师视频受众更广泛,兼顾大众普及与文化传播;专业舞蹈视频则主要面向专业学习者或舞蹈爱好者。

Q2:初学者如何通过民歌老师舞蹈视频高效学习?

A2:建议分三步走:第一步“选对视频”,优先选择标注“基础教学”“动作分解”的视频,避开节奏过快、动作复杂的创新演绎型视频;第二步“先听歌再学舞”,先反复聆听对应民歌,理解旋律节奏与情感基调,再结合视频学习动作,避免“机械模仿”;第三步“慢练+复盘”,用视频播放器的0.5倍速功能逐帧学习动作,用手机录制自己的练习视频,对比原视频调整手位、步法等细节,可关注老师的直播或线下课程,及时解决疑问,提升学习效率。

相关文章

舞蹈视频为何能火成现象级?动作魅力还是传播魔力?

爆炸的时代,舞蹈视频已成为短视频平台中最具活力的赛道之一,从街头巷尾的即兴舞步到专业舞者的精心编排,从全民参与的挑战赛到跨界融合的创新演绎,舞蹈视频凭借其直观的感染力、强互动性和低创作门槛,迅速占领用...

ok舞舞蹈视频是什么风格的舞蹈?有哪些让人想学的动作?

在短视频平台的浪潮中,“OK舞舞蹈视频”凭借其简单易学的动作、活泼欢快的节奏和极强的互动性,迅速成为现象级的文化符号,从校园操场到写字楼电梯,从家庭聚会到直播间挑战,这个以“OK”手势为核心的动作,正...

舞蹈视频中的美好祝福如何通过舞姿传递温暖?

在数字化的生活图景里,祝福早已超越了文字的局限,舞蹈视频作为一种充满生命力的表达方式,正成为传递情感、连接心灵的温暖载体,当肢体语言与旋律交织,当笑容在镜头前绽放,那些藏在舞步里的祝福,比任何华丽的辞...

蒙古舞蹈视频鸿雁如何演绎草原深情与文化根脉?

蒙古舞蹈视频《鸿雁》以草原深处的文化基因与现代艺术语汇交织,成为近年来触动无数观众的文化符号,这部作品并非简单对传统蒙古舞的复刻,而是通过肢体、音乐、视觉的三重奏鸣,将蒙古族对自然的敬畏、对生命的哲思...

教师跳飞翔舞的视频为何刷屏?飞翔里藏着怎样的教育初心?

清晨五点的办公室,台灯下批改作业的笔尖未停,午后走廊里匆匆的脚步声,傍晚备课笔记上的红笔印记——这是大多数教师习以为常的“地面”状态,当镜头切换,她们换上舞衣,舒展手臂,在音乐中腾跃旋转时,“飞翔”的...

舞蹈打蓝视频

舞蹈打蓝视频作为一种融合舞蹈艺术与视觉特效的创作形式,近年来在短视频平台、舞蹈赛事及舞台表演中逐渐兴起,其核心在于通过蓝幕(或绿幕)抠像技术,将舞蹈演员的动作从纯色背景中分离,再与虚拟场景、特效元素或...