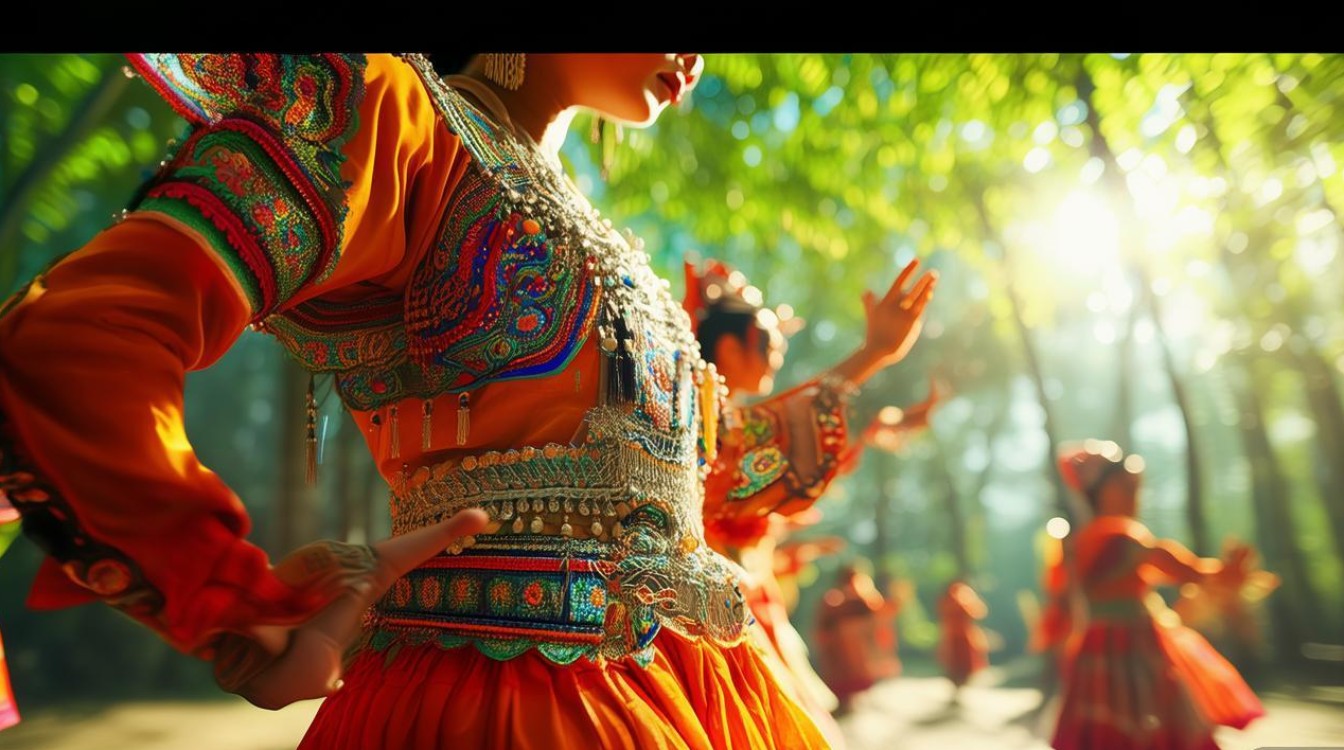

傣族版纳舞蹈视频,动作藏着怎样的文化密码?

傣族版纳舞蹈是云南西双版纳傣族人民在长期生产生活中形成的艺术瑰宝,它承载着傣族的历史记忆、文化信仰与生活哲学,随着视频媒介的普及,这种充满热带风情的舞蹈通过影像传播走向更广阔的视野,成为展现傣族文化的重要载体,傣族人民世代聚居在澜沧江畔,茂密的雨林、清澈的江水、灵动的孔雀赋予他们独特的审美视角,舞蹈动作中既有对自然的模仿,也有对生命的礼赞,而视频影像则通过镜头语言将这些特质放大,让观众得以近距离感受傣族舞蹈的柔美与灵动。

傣族版纳舞蹈的历史渊源可追溯至古代百越文化,其雏形与傣族的原始宗教祭祀、劳动生产密切相关,早期舞蹈多用于祈求丰收、祭祀神灵,如模拟大象步伐的“象脚鼓舞”、模仿鱼儿游弋的“鱼舞”,都带有明显的自然崇拜痕迹,随着南传佛教传入版纳,舞蹈逐渐融入宗教仪式,寺庙中的“孔雀舞”成为表达对信仰虔诚的重要形式,舞者通过手部与手臂的颤动、身体的“三道弯”体态,象征孔雀的圣洁与吉祥,明清时期,傣族舞蹈进一步发展,在傣历新年“泼水节”等节庆中,民间自发的舞蹈表演成为重要活动,形成了“嘎光”(集体圆圈舞)、“依拉贺”(欢庆舞)等群众性舞蹈形式,这些舞蹈动作简单欢快,强调集体参与,至今仍是版纳民间节庆的亮点,视频影像记录下的这些传统舞蹈,既保留了原始的祭祀功能,也展现了傣族人民乐观向上的生活态度。

傣族版纳舞蹈的动作体系独具特色,其核心在于“柔、韧、顺、灵”,通过身体各部位的协调配合,展现出水的流动性与孔雀的优雅感,最具代表性的“三道弯”体态,是指头部、胸部、胯部形成三个自然的弯曲,如同一株随风摇曳的槟榔树,既体现了傣族女性柔美的身姿,也暗合了傣族建筑“干栏式”结构的曲线美,手部动作是傣族舞蹈的灵魂,掌型分为“平掌”“立掌”“爪掌”等,模仿孔雀开屏、摘花、饮水等姿态,指尖的细微颤动如水波荡漾,充满细腻的情感表达;步伐则以“碎步”“屈伸步”为主,脚掌轻柔落地,如踏在细软的沙滩上,配合身体的起伏,仿佛与大地对话,这些动作通过视频镜头的特写与慢放,更能凸显其韵律美与细节张力,让观众直观感受到傣族舞蹈“以手传情,以体塑形”的艺术魅力,以下是傣族版纳舞蹈典型动作及其文化象征的梳理:

| 动作类型 | 动作描述 | 文化象征 |

|---|---|---|

| 三道弯体态 | 头部、胸部、胯部形成三处自然弯曲,身体呈S型曲线 | 模仿槟榔树的柔韧形态,象征傣族人民与自然和谐共生的理念 |

| 孔雀手型(平掌) | 五指自然伸直,掌心略向内收,手腕轻柔颤动 | 象征孔雀开屏时的优雅,表达对美好生活的向往 |

| 屈伸步 | 膝盖微屈,脚掌交替轻点地面,身体随之上下起伏 | 模仿江水流动的韵律,体现傣族“水崇拜”的文化信仰 |

| 象脚鼓节奏步 | 双脚交替跺地,配合鼓点强弱,身体随节奏摆动 | 源于古代祭祀仪式,象征力量与团结,是节庆中不可或缺的集体舞蹈元素 |

呈现上,傣族版纳舞蹈可分为原生态民间舞、舞台创作舞和教学解析舞三大类,原生态民间舞多在节庆、祭祀等真实场景中拍摄,如泼水节上人们围着水桶跳“嘎光”,舞步简单却充满感染力,镜头中的傣族群众身着传统服饰,银饰碰撞声与欢笑声交织,展现出舞蹈作为生活一部分的真实面貌;舞台创作舞则是在传统基础上进行艺术加工,如杨丽萍的《雀之灵》,虽非版纳原生态,但借鉴了孔雀舞的手语与体态,通过高清镜头捕捉舞者眼神与指尖的微妙变化,将傣族舞蹈的抽象情感具象化,成为跨文化传播的经典;教学解析类视频则通过分解动作、讲解要点,帮助观众学习傣族舞蹈的基本功,这类视频常由非遗传承人或专业舞者出镜,配合多机位拍摄,让复杂的动作变得易学易懂,推动了舞蹈的普及,不同类型的视频从不同角度诠释傣族版纳舞蹈,既有对传统的坚守,也有对创新的探索。

傣族版纳舞蹈视频的传播,不仅是艺术形式的展示,更是文化内涵的传递,舞蹈中的“水元素”深刻反映了傣族“以水为魂”的生存哲学:动作的流动性模仿江水,服饰的银饰象征露水,节庆中的泼水舞更是将“水”的净化与祝福功能融入舞蹈,视频镜头下的水花飞溅与舞者笑容,传递出傣族人民“爱水、惜水、敬水”的生活智慧,舞蹈中的宗教意味也不容忽视,如“孔雀舞”中的“献佛”动作,舞者通过手部“莲花印”与身体俯仰,表达对自然的敬畏与对神灵的感恩,视频通过场景还原(如寺庙前、菩提树下),让观众理解舞蹈背后的精神信仰,傣族舞蹈还承载着社会功能,青年男女通过“依拉贺”相识相爱,长辈通过舞蹈传授生产经验,视频记录下的这些场景,成为研究傣族社会文化的鲜活资料。

在数字时代,傣族版纳舞蹈视频通过短视频平台、纪录片、社交媒体等渠道快速传播,吸引了全球观众的目光,在抖音、B站等平台,#傣族舞蹈#话题播放量超百亿次,象脚鼓舞教学”“孔雀舞变装”等视频因其趣味性与艺术性引发模仿热潮,许多年轻人通过视频学习傣族舞蹈,甚至将其融入现代编舞,实现传统文化的创新转化,纪录片《西双版纳的舞蹈密码》则通过镜头深入村寨,记录老艺人传承舞蹈技艺的故事,展现舞蹈在代际传承中的重要性,视频传播不仅扩大了傣族舞蹈的影响力,也推动了当地文旅融合发展,版纳地区的“民族舞蹈体验游”项目,让游客在观看视频后亲身参与舞蹈创作,形成“线上观看—线下体验—二次传播”的良性循环,为传统文化的活态传承注入新活力。

相关问答FAQs

Q1:傣族版纳舞蹈中的“三道弯”体态有什么文化含义?

A1:“三道弯”体态是傣族舞蹈最具代表性的动作特征,指头部、胸部、胯部形成三处自然的弯曲,使身体呈现S型曲线,这一体态源于傣族对自然的观察与模仿——槟榔树在风中摇曳的柔韧形态、孔雀开屏时的优雅曲线,都体现了傣族“师法自然”的审美观念。“三道弯”也象征着傣族人民对生命节奏的理解:身体的起伏如同江水的涨落,柔中带刚,既表达了对自然的敬畏,也展现了傣族人民温和坚韧的民族性格,在舞蹈视频中,这一体态通过镜头的特写与慢放,更能凸显其曲线美与内在张力,成为傣族舞蹈辨识度最高的符号。

Q2:观看傣族版纳舞蹈视频时,有哪些值得注意的文化细节?

A2:观看傣族版纳舞蹈视频时,可从服饰、动作场景、音乐三个维度捕捉文化细节:一是服饰,傣族女子身着“筒裙”,色彩多为明艳的孔雀蓝、石榴红,搭配银腰带、手镯等饰品,裙摆的褶皱设计随舞步摆动,象征孔雀尾羽的灵动;男子则穿无领对襟上衣,下着长裤,佩戴象脚鼓,体现阳刚之美,二是动作场景,若视频中出现寺庙、菩提树等元素,多为宗教祭祀舞蹈,动作庄重缓慢;若在泼水节、赶摆节等节庆中拍摄,则以欢快的集体舞为主,强调互动与参与,三是音乐,象脚鼓、铓锣、葫芦丝是傣族舞蹈的主要伴奏乐器,鼓点强弱对应动作的刚柔,葫芦丝的悠扬旋律则增添舞蹈的抒情性,这些音乐元素与舞蹈共同构成完整的叙事体系,传递傣族文化的深层内涵。

相关文章

歌曲懂你舞蹈视频,如何用舞蹈诠释歌曲懂你之情?

《懂你》作为毛阿敏1997年演唱的经典歌曲,以深沉的旋律和直抵人心的歌词,成为表达亲情与理解的代名词,当这首歌曲与舞蹈结合,便衍生出一系列充满感染力的舞蹈视频,通过肢体语言延伸歌曲的情感内核,让“懂你...

为何小白船舞蹈视频能让人感受到如此纯净的童年美好意境?

《小白船》作为一首源自朝鲜民谣的经典儿歌,自传入中国以来便以其舒缓的旋律、梦幻的歌词深受几代人的喜爱,歌词中“月亮像小白船,飘在蓝天里”的意象,不仅勾画出孩子们对星空宇宙的纯真想象,更成为舞蹈创作者们...

水中仙舞蹈视频如何演绎出这般如梦似幻的灵动仙姿?

水中仙舞蹈视频以其独特的艺术魅力,成为近年来舞蹈领域的一抹亮色,这类视频通常以水为舞台,融合古典舞的身韵与现代编舞的巧思,通过舞者与水的互动,营造出“人在水中游,舞若仙子飘”的梦幻意境,其视觉冲击力不...

儿童帝都舞蹈视频展现怎样的童真与活力?

在北京这座融合了千年古韵与现代活力的城市,儿童舞蹈视频正成为展现童真与文化传承的独特载体,无论是胡同里随鼓点起舞的孩童,还是专业舞台上演绎经典的小小舞者,“帝都”的儿童舞蹈视频总能将地域特色与艺术魅力...

歌曲《我们》舞蹈视频

歌曲《我们》以其温暖而富有力量的旋律,成为近年来触动无数听众的心灵之作,而当这首歌曲与舞蹈视频结合,便突破了听觉的单一维度,通过肢体的律动、场景的叙事与情感的视觉化,构建起一个关于“我们”的完整故事,...

棒棒歌曲舞蹈视频

近年来,“棒棒歌曲舞蹈视频”在短视频平台迅速走红,成为大众喜闻乐见的娱乐形式之一,这类视频通常以轻快的音乐、简单的舞蹈动作和富有感染力的氛围,吸引着不同年龄层的观众参与模仿和创作,成为网络文化中一股充...